・読者登録

・団体購読のご案内

・「編集委員会会員」を募集

橋本勝21世紀風刺絵日記

記事スタイル

・コラム

・みる・よむ・きく

・インタビュー

・解説

・こぼれ話

特集

・政治

・国際

・入管

・アジア

・検証・メディア

・欧州

・核・原子力

・人権/反差別/司法

・市民活動

・反戦・平和

・みる・よむ・きく

・中東

・環境

・文化

提携・契約メディア

・AIニュース

・司法

・マニラ新聞

・TUP速報

・じゃかるた新聞

・Agence Global

・Japan Focus

・Foreign Policy In Focus

・星日報

Time Line

・2026年02月07日

・2026年02月06日

・2026年02月05日

・2026年02月04日

・2026年02月01日

・2026年01月31日

・2026年01月30日

・2026年01月29日

・2026年01月28日

・2026年01月26日

|

|

2011年09月14日16時25分掲載

無料記事

印刷用

国際

生麦事件 あれから約150年、日本人は変わったのか? 文:平田伊都子 写真:川名生十

今から約150年前の今日、9月14日に武蔵国生麦(現.横浜市生麦)で、大名行列に突っ込んだ騎馬のイギリス人4人がお供の侍たちに切られた。 「そのうちの一人、リチャードソンは奈良原喜左衛門からわき腹と左肩をやられ、さらに久木村治休から右手を切り落とされ、傷口から内臓を撒き散らしながら500Mほど走らせたところで落馬した。野良犬がすかさず彼の胃袋をくわえて逃げ、カラスが彼の腸をぶらぶらさせながら飛び去った。留めを刺したのは海江田信義だった」と、講談師はおもしろおかしく事件を語る。

しかし、もっとおもしろくためになるのは、生麦事件を巡る外交騒動と江戸幕府の動転ぶりだ。 通訳見習いとして生麦事件の6日前に来日し事件の顛末を見たアーネスト.サトウ(日本人ではない英国人)の記憶を参照にし、江戸末期の残暑を追体験してみる。

* 生麦事件

1862年9月14日午後2時頃、「下に〜下に〜」と前触れの声を響かせて、薩摩藩島津久光の700人からなる大名行列が生麦村にさしかかった。 4、5Mの狭い旧東海道を一杯に占領した行列の行く手に、騎馬のイギリス人4人が現れた。 4人は馬から下りずにそのまま進み、行列の真ん中に突っ込む。 驚いた馬は棒立ちになり、薩摩藩士達が抜刀し4人のイギリス人に襲いかかる。 リチャードソンは斬殺され、マーシャルとクラークは深手を負いながらも米国領事館に逃げ込み、無傷だったボロデール夫人は半狂乱になって横浜村の異人居留地区に戻った。 3人の男は上海や香港などを拠点とするイギリス不良商人で、夫人の亭主ボロデールも仲間だった。 4人は川崎大師の見物に行こうとしていた。

事件を知った横浜異人居留地区の異人達は銃や爆弾で武装した騎馬隊を編成し、行列の主、島津久光を死刑にすべしと怒り立つ。 日本との修好通商条約による治外法権の下で、米英仏蘭の異人達は日本の法秩序など無視して勝手気ままな特権を楽しんでいた。

「彼(リチャードソン)は、現地(上海)の人間に非友好的で、苦力に残虐な暴行を加えた罪で重い罰金刑を受けていた」と、リチャードソンの遺体を現場から引き上げたイギリス人ウィルス医師が批判している。 「彼(リチャードソン)が馬の向きを変えた時、島津久光の駕籠の棒に触れたのでは、、」と、サトウは彼の非を認めている。

一方、薩摩藩は行列通過を横浜異人居留地区に予め通達するよう幕府に求めていた。 幕府は承知し、「言葉も習慣も違うから、異人の無礼は我慢するように」と、薩摩藩に答えた。 が、幕府は薩摩藩も異人たちも無視し、異人たちに行列の通達などしていなかった。

* 外交?交渉??

「薩摩の若侍は夷人(異人)となると切ってみたかったものだ」と、リチャードソンに二の太刀を浴びせた久木村(当時19才)は本音を語る。 「日本人は相手の息の根が止まるまでずたずたに切ってしまう」とサトウ(当時19才)は語っている。 こんな疑心暗鬼の両当事者に交渉などできるはずがない。 横浜異人居留区の異人たち大部分は、ひたすら逃げ切ろうとする島津久光を連合艦隊で包囲捕縛し処刑するという主戦論だった。 土人討伐に向かう十字軍の気分だ。 が、イギリス代理公使二ールが、軍事行動でなく外交交渉を主張し、薩摩藩島津久光の大名行列追跡を止めた。 9月14日夜のことだ。

そうとは知らず島津の殿様は斥候をあちこちに走らせ、宿場を変えたり宿泊所を変えたり逃げ隠れしながら東海道を下っていった。

異人たちを代表してイギリス代理公使ニールがサトウも含めた6名の領事館員に真鍮で飾った帽子を被せ、約40名の護衛を引き連れ賠償交渉のため江戸城へ出かけた。

「会見は老中邸宅の長い部屋で行われた、、侍が二列に並んで、カステラと羊羹を盛った黒塗りの箱を、、そのあとからみかんと柿を盛ったのを目高に捧げながら入ってきた、、二人の通訳、すなわちオランダ語と英語を話す者と日本語とオランダ語を話す者との間でやりとりをするので、進行はまことに遅々としていた、、老中たちが当惑するのを見ると奉行の一人がすり足で寄って行き耳元に囁く。三時間かけて何一つ解決せず」と、サトウ通訳見習いが回想している。 交渉がまったく進まないまま、その年は暮れてしまう。

明けて1863年1月31日の夜、品川御殿山に建設中だったイギリス公使館に攘夷の長州人12人が火をつけた。 伊藤博文、井上馨、などが主犯だった。 二人は後に明治政府の元勲となり外国文明万歳を唱える。 <勝てば官軍>、勝てば何でもありだった?

* 賠償金

1863年早々に、イギリス代理公使ニールは「薩摩藩と幕府の双方に十分な賠償金を要求せよ」というイギリス女王陛下からの訓令を受け取った。 1863年4月6日、ニールはユースデン領事館員を砲艦ハヴォックに乗せ、将軍に脅しの手紙を届けさせた。 それには「将軍領内で起きた野蛮きわまる殺戮事件の責任を取って、罰金44万ドルを払え。さもなくば戦争だ」とあった。 そして幕府に20日間の猶予を与え、江戸湾内に35の砲門を持つユーリアラス号を含む11隻の軍艦を配備した。 江戸の庶民は戦争開始に脅え、家財道具を田舎に移動させる。 横浜異人居留地区でも異変が起こった。 サトウが語る。

「5月5日の夜中、異人居留地区で雇われていた日本人の総脱出があった、、召使や料理人は、ピストルや日本刀、銀だと勘違いしていたスプーンやナイフやフォーク、さては昨晩の飯の残りまでも食卓布に包んで持っていってしまった」

回答の期限がきても幕府はうろたえるだけで腹がきまらず、腹が痛いだとか、天候が悪いとか、将軍が不在だとか、理由をでっちあげて期限を小刻みに延ばしていた。

幕府の行き当たりばったりな子供っぽい対応にニールはあきれ返っていたが、不在の将軍が5月23日に江戸に戻るという情報をつかんでいたので、支払いを5月23日まで延期した。 驚いたことに、いつの間にか幕府は交渉もせず全額支払いを呑んでいたのである。

1868年6月24日午前1時、支払い係の老中格小笠原長行は分割払いをニールにお願いするが、拒絶される。 かくして44万ドル相当の金銀を木箱880個に入れ、それを積んだ15台の大八車でイギリス公使館に届ける。 近隣のシナ人貨幣鑑定人全員を集め、貨幣と貨幣をぶっつけて調べ上げ、さらにユーリアラス号に移された。 小笠原は支払いが終わった途端、悔し紛れに港の閉鎖と在留異人の退去を要求した。 が、イギリス代理公使ニールをはじ異人全員がこれを無視した。

* 薩英戦争 薩摩藩VSイギリス艦隊

1863年8月6日、イギリス代理公使ニールは英国女王陛下の恐喝文書を手に、英国軍艦7隻で横浜村を出発した。 文書は、生麦事件を起こした薩摩藩に対する脅しで「イギリス官吏の面前でリチャードソン殺害者の審問と処刑を行うこと、、薩摩藩は11万ドルの賠償金を支払うこと」とあった。 幕府は薩摩問題を任せるようにイギリス側に頼んだが、幕府の使者自身が幕府の無力振りを仄めかしたので、ニールは直談判を決意したのだ。

航海中は秋晴れで、イギリス艦隊は8月11日の午後には鹿児島湾に到着。 翌8月12日朝には鹿児島の町が見える沖に投錨した。 船できた薩摩の役人二名に文書を渡す。 翌日の午後、別の役人がきてニールに「回答期限は明言できぬ」と伝える。 が、夕刻に薩摩藩は回答書をニールに届けた。 回答書には「殺害犯は発見できず。賠償金問題は犯人が逮捕、処刑されてから討議されるべし」と書かれてあった。

8月14日朝、ニールは薩摩藩の使者に、「まず戦争、それから交渉」と告げた。 8月15日、台風が荒れ狂う中、イギリス艦隊は数隻の薩摩藩所属汽船を拿捕した。 同日の正午、一発の砲声を合図に薩摩藩の全砲台がイギリス艦隊に向かって火を噴いた。

「拿捕船を焼却せよとの信号が出され、私たちはみな拿捕船に突進して略奪を開始した。私は火縄銃と円錐形の軍帽(陣笠)をせしめた。士官連中は一分銀や渡金の二分金などの貨幣、水兵たちは鏡、酒瓶、腰かけ、むしろなど、持てる物は何でも掠めた」とサトウは自慢げに語る。 結局、戦争は略奪で、正義や大義など存在しないようだ。

薩摩藩とイギリス艦隊の砲撃戦は一日半続く。 薩摩藩側の損害は、死者約1500人(藩の発表は数人)鹿児島の20%が焼滅、イギリス艦隊側の損害は死者14人で負傷者64人だった。 8月16日、イギリス艦隊は死者を水葬した後、鹿児島の町や砲台にむけて炸裂弾を浴びせながら帰路についた。 応戦した薩摩の砲弾は一発も当たらなかった。

イギリス艦隊の再来を恐れた薩摩藩は、賠償金と犯人捜索をイギリス側に約束し、1863年12月11日に賠償金11万ドルを支払わされる。「この罰金を将軍の財源から借用した、、

その後、その金が返済されたとは聞かされていない」と、サトウは書いている。

* 勝てば官軍

1863年の夏、イギリスに派遣されていた長州藩の伊藤博文と井上馨が突然帰国しイギリス代理公使ニールを訪ねた。 ニールは長州藩主に書簡を届けさせるため、二人を2隻の軍艦で長州に送った。 書簡は「攘夷と称する、異人に対しての敵対行為を止め、他藩と同じように長州藩も不平等通商条約をイギリスと結べ」と命じていた。 結局二人は、攘夷急先鋒の長州藩家老に伝えることもできず、「藩主は決められない。尊皇攘夷の天皇を説得するのに三ヶ月はかかる」と、言い訳をする。 「文書を持参せず、藩主の代理者であることの信任状すら持ってなかった」と、サトウは唖然とした。

1868年の明治維新で薩長が勝つと、世の中の信義とか価値とか風俗が180度変えられた。

攘夷と叫んだことなどケロッと忘れ、かっての志士たちは羽織袴を投げ捨て、金ぴかモール付きの礼服に真鍮と羽飾りの三角帽を被って写真に納まる。 漫画みたいな馬鹿馬鹿しい現象に、当時の庶民は<勝てば官軍>と揶揄し、うさをはらしていた。

イギリス公使館に放火した伊藤博文や井上馨は明治政府の元勲となり、放火魔の方は無罪放免となる。 リチャードソンを刺殺した三人組は、奈良原喜左衛門 が沖縄県知事、久木村治休が陸軍中佐、海江田信義が奈良県知事と出世し、死刑にならず天命を全うする。

生麦事件から約150年経った今、当時はやった<勝てば官軍>という言葉がまだ生きていることに驚いてしまう。 この言葉は<信念より勝つこと><勝ちさえすればいい>といった意味から<まあ、とりあえず勝ち組につこう><アメリカにつこう>という時にも使われる。 時の権力に軽く靡いてきた日本人にとって、自己を正当化し慰める便利な言葉なのかもしれない。

しかし、今この瞬間、世界で<勝てば官軍>を目指しているのはイスラエルなのだ。 イスラエルの首相ネタニアフは、「我々は第一次大戦時に匹敵する歴史的勝利を目前にしている」と、2011年9月になるとイスラエル国民であるユダヤ人民を叱咤した。 彼が言う最初のユダヤ人勝利とは欧米列強戦勝国に、パレスチナでのイスラエル建国を認めさせたことを指す。 そのユダヤ人に祖国を追われたパレスチナ先住民が、9月20日に国連総会でパレスチナ国家宣言をしようとしている。 イスラエルの歴史的勝利とは、パレスチナ国家を国連や国際社会が承認せず、パレスチナ国家という認識を壊滅することだ。

<勝てば官軍>の日本は、<勝って官軍>となったら、そのイスラエルにつくのだろうか?

文:平田伊都子 ジャーナリスト 写真:川名生十 カメラマン

|

転載について

日刊ベリタに掲載された記事を転載される場合は、有料・無料を問わず、編集部にご連絡ください。ただし、見出しとリード文につきましてはその限りでありません。

印刷媒体向けの記事配信も行っておりますので、記事を利用したい場合は事務局までご連絡下さい。

|

|

「生麦之発殺」早川松山が明治に描いた生麦事件の図

旧東海道の生麦五丁目付近。生麦魚河岸が昔のままにある。

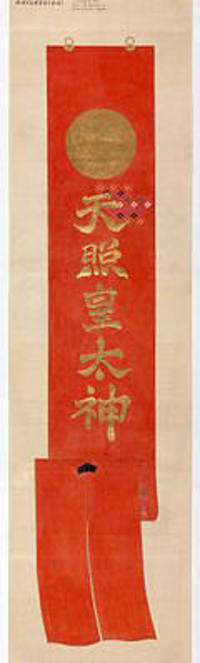

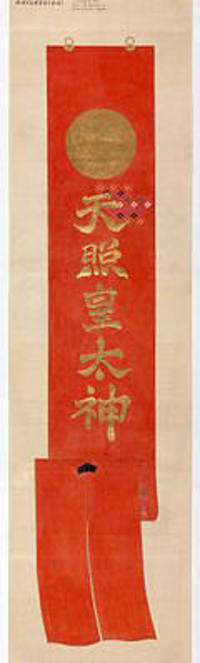

官軍の錦の御旗。官軍とは君主に従属する軍隊を指す。

|