・読者登録

・団体購読のご案内

・「編集委員会会員」を募集

橋本勝21世紀風刺絵日記

記事スタイル

・コラム

・みる・よむ・きく

・インタビュー

・解説

・こぼれ話

特集

・検証・メディア

・国際

・アジア

・欧州

・核・原子力

・人権/反差別/司法

・政治

・市民活動

・反戦・平和

・みる・よむ・きく

・中東

・入管

・環境

・文化

・イスラエル/パレスチナ

・難民

提携・契約メディア

・AIニュース

・司法

・マニラ新聞

・TUP速報

・じゃかるた新聞

・Agence Global

・Japan Focus

・Foreign Policy In Focus

・星日報

Time Line

・2026年01月31日

・2026年01月30日

・2026年01月29日

・2026年01月28日

・2026年01月26日

・2026年01月25日

・2026年01月24日

・2026年01月23日

・2026年01月22日

・2026年01月19日

|

|

2018年10月17日16時37分掲載

無料記事

印刷用

農と食

地域と運動の現場から考える種論議(中)農民の存在があってこその種子法 大野和興

以上、種子法廃止をめぐるこれまでの経過を簡単に振り返ってみた。廃止に反対する運動側の論理は二つに整理できる。一つは、種子は農業生産にとって基本的な要素なので、その部分をこれまで支えてきた公的枠組みをはずすことは食料主権をグロ−バル企業に売り渡すことになる、という議論。もう一つは、グローバル企業とはモンサント(最近バイエルと合併)に代表される遺伝子組み換え種子産業であり、種子法がなくなることで日本の水田は遺伝子組み換え稲に占拠される、という議論だ。簡単明瞭で、わかりやすいといえばわかりやすい。だが、こうした単純な議論の立て方には違和感も感じる。

同法を復活させようという野党の提案や運動には賛成だが、これだけでは今の農業や農村の現状、さらには「種子と国家と資本と人・地域の関係」をどう整理するかという問題、人類史と同じほどの射程をもつ種をどう扱うかという文化的側面などこれからを考えるに必要な視点が抜け落ちてしまうのではないかという危惧も覚えるのだ。以下、そのことを覚え書き風に書いてみる。

種子法があってもこの列島の農業と農村は壊死寸前であった。1952年に議員立法で成立した種子法を理想の法律とみなす言説が、種子法廃止に反対する運動の中で広まっているが、本当にそうなのかはもっと検証する必要がある。種子法は戦時統制法を引き継ぎ、国民に食料を不安なく供給するための制度として戦後を生き抜いてきた食糧管理法(以下、食管法)を種子という側面で補完する制度であった。食管法は農民運動、労働運動の洗礼を受ける中で、生産者には再生産を、消費者には家計費の枠内で安く買える生命の再生産米価を、という二重価格制度を作り、食の民主化の主軸となってきた。

若い読者のために蛇足を承知で付け加えると、そうした農民運動。労働運動を支えたのは当時の社会党であった。だが、食管法は日本の農業をもろにグローバルな市場競争に投げ込んだガット(貿易と関税の一般協定)の多国間交渉ウルグアイランドで日本が受け入れを余儀なくされたコメ部分自由化によって1995年に廃止となり、その後生産者手取り米価は一貫して下がり続けて現在に至っている。そのことを是正しようと民主党鳩山・小沢政権の時作られたコメの戸別所得補償制度は、安倍政権の六年間で解体の道を歩んできた。

民主党政権は食管法に代わり、グローバル時代に整合する仕組みをつくり、コメ生産とコメ農民のくらしの安定を図った。その戸別所得補償制度の柱である直接支払い交付金が今年度で終わる。食管制度―個別所得補償と続く農民の生存権を保障し農業と農村を守る制度が終わることは、種子法の使命の終わりを意味する。種子法の存続を説く運動は、種子の大切さをいうが、農民の生存権についてはほとんど言及しない。種子法が残っても、農民がいなくなれば種子法の成果は資本が利用するしかなくなる。

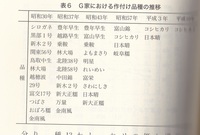

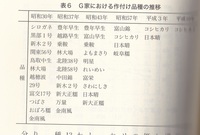

種子法についてさらに言えば、種子法はそんなにいいことづくめの法律だったわけではない。種子法がこの列島の稲の多様性を守ったという説が広まっているが、逆に種子法が列島の稲の多様性を押しつぶした側面を見逃すことはできない。富山県の稲作農家生まれの研究者刑部陽宅はわが家の稲作史を書いた『稲作の戦後史』(2013年、東京図書出版)で、昭和30年に12品種作付けていたのが平成3年には2品種、同10年には1品種になったと記している(図)。

1970年代終わり、山形県庄内地方を稲作の取材でたびたび訪れていた。当時庄内は宮城県大崎地方と並んでササニシキのメッカだった。同じような人気品種コシヒカリと並んで、ササコシ時代といわれていた。20代後半から30代初めの稲作青年にも多数会った。彼らから異口同音に「コメ作りを始めて、ササしか作ったことがないので、ほかの品種に怖くて手が出せない」という話を聞いて愕然としたことを覚えている。コシと比べもともと地域適応性が弱いササニシキなのだが、高値に売れるとあって不適地にも作付けが拡大、次々問題が出てやがてすたれていった。今ではササニシキは一地方品種として命脈を保っている存在になっている。

そして今、列島の品種構成はコシヒカリの遺伝子を持つコシヒカリ系で7割を超えるのではないか。列島の稲作は種子法体制下で著しく遺伝的多様性を失い、劣弱化している。その原因を追っていくと、コメの市場性と機能性追求に傾斜したここ3,40年来のコメ育種政策に行きつく。多収安定生産よりもおいしくて売れるコメ作り、そのための新品種育成が推奨された。それは国策ともいえるものだった。ササニシキ、コシヒカリを超える品種として秋田県が満を持して発表したあきたこまちは(これもコシヒカリ系)、県外持ち出しを厳重に規制したが、あっという間に県境を越えて広がっていった。

食管法が廃止され、市場競争を前提とする食糧法時代に入りと、この傾向はいっそう強まり、道府県ごとの市場競争が激化、ちょっとした新趣向を凝らした新品種が次々県奨励品種となって市場に投入され、いまコメ市場は乱戦状態に陥っている。日本のおいしいコメをアジアに富裕層にというコメ輸出戦略が、その競争にいっそう輪をかけている。

こうした現実を見ない種子法復活論議では、これからを切り拓いてく際の説得力に欠ける。いま道府県で進んでいる条例づくりも、県間競争に後れを取らないためのインフラ作りという見方も成り立つくらいだ。

(続く)

|

転載について

日刊ベリタに掲載された記事を転載される場合は、有料・無料を問わず、編集部にご連絡ください。ただし、見出しとリード文につきましてはその限りでありません。

印刷媒体向けの記事配信も行っておりますので、記事を利用したい場合は事務局までご連絡下さい。

|

|

ある稲作農家の品種の推移

|