・読者登録

・団体購読のご案内

・「編集委員会会員」を募集

橋本勝21世紀風刺絵日記

記事スタイル

・コラム

・みる・よむ・きく

・インタビュー

・解説

・こぼれ話

特集

・市民活動

・政治

・国際

・みる・よむ・きく

・欧州

・アジア

・中東

・入管

・人権/反差別/司法

・核・原子力

・環境

・文化

・反戦・平和

・イスラエル/パレスチナ

・難民

提携・契約メディア

・AIニュース

・司法

・マニラ新聞

・TUP速報

・じゃかるた新聞

・Agence Global

・Japan Focus

・Foreign Policy In Focus

・星日報

Time Line

・2026年01月12日

・2026年01月11日

・2026年01月03日

・2025年12月27日

・2025年12月23日

・2025年12月22日

・2025年12月19日

・2025年12月17日

・2025年12月13日

・2025年12月11日

|

|

2019年02月11日01時05分掲載

無料記事

印刷用

みる・よむ・きく

シモーヌ・ヴェイユ著「工場日記」(田辺保訳)

フランスの女性の哲学者、シモーヌ・ヴェイユ(1909-1943)による「工場日記」はどのように受け止められ、読まれてきたのだろう。戦時中、34歳の若さでロンドンで亡くなったヴェイユの哲学にこれまで親しんだことはなかった。本書を手にしたきっかけはフランスの知識人が自ら工場に飛び込んで体験したことを記したノートである、ということである。これはかなり稀有なことなのではなかろうか。 動機はもう一つある。個人的なことだが、私が大学時代に翻訳者の田辺保教授のフランス文学史の講義を受けていたことである。田辺氏の講義は非常に優しく、権威をかさに着ず、威張らない先生だった。フランスの伝統である人文主義というものを教えてくださった。田辺氏の専門はブレーズ・パスカル(1623 - 1662)だった。私も将来、年老いて労働をやめる日が来たなら、パスカルを人生最期の座右の書にしよう、と20歳のころ思っていた。パスカルとシモーヌ・ヴェイユ、かなり距離があるような気もするが、田辺保氏のライフワークの中で恐らくは深く結びついたのではなかろうか、という気がする。だが、そうだとしたら、それは何なのだろう。

「工場日記」はシモーヌ・ヴェイユが亡くなったのちに生前つけていた工場での労働の日々をつづったノートを出版したものだ。だから、そこには一貫したストーリーとか、説明というものがあるわけではない。しかし、だからこそ、というか、日々の思いの断片が生々しく、綴られている。その中のかなりの割合がブリキの缶つくりや型板の切り出し、ボルト締めなどを時間当たり何個できたか、と言った記載なのである。田辺氏の解説によると、当時のフランスの工場では出来高払いになっていたため、労働者一人一人が作業効率を自ら高めなくては暮らしも滞るような厳しい賃金条件だったらしいことである。

「彼女が女工になった頃、すなわち1930年代初めのフランスの工場労働者の条件は、現在からは予想もつかない程ひどいものであった。彼女が属していた金属工作の未熟練工の場合、平均時間給は、牛肉0.24キロ、馬鈴薯1.5キロ分にしか相当しなかった。しかも女子の場合、この平均値はさらに下まわり、二重に搾取されていたのだった。36年にレオン・ブルムの人民戦線内閣が成立し、諸種の改善や団体協約などを実行にうつすまでは、工場の環境も労働条件も最低といってよい劣悪さの中にあった。しかも生産効率をあげるためにテーラー・システムのような科学的管理法が工場内に導入され、時間測定によって一定時間内にある分量の仕事を課すというスピードと能率が労働者に課せられた。賃金も従って、出来高払いの能率給であった。」(田辺保氏の巻末の解説より)

シモーヌ・ヴェイユはパリ高等師範学校の卒業生で、哲学教授の免状を持つ最高のエリートである。工場に入って働き始めるまでは高校で哲学を教える立場だった。だが、労働者の現実を知るため、「調査のための休職」を願い出たのだった。1934年、パリのアルストム電機会社の工場に女工として就職し、その後、ルノー工場で働く。しかし、もともと頭痛という病を持っており肉体的に頑健でなかった彼女にはかなり厳しい毎日だったらしく、「工場日記」のあちこちに仕事に行くつらさやため息、頭痛の苦しさなどが克明につづられている。しかし、同時に工場での労働の中で思索も行っていた。

「機械仕事において(そのほかの場合でもそうではなかろうか)手を有効に用いることがどんなに大切であるかが、十分言いつくされていない。1つの手は、それぞれ、ただ一つの作業だけしかしてはならないのである。たとえば、金属バンドの仕事の場合など、片方の手で押し、もう一方の手で止め金具の上へおさえこむのである。薄い金属板は手でつかんではならない。手の上へふわっとのせるようにし、親指で止め金具の方へおしやるようにするのである。ベルト磨きでは、片手でおさえ、片手で引っぱって、ベルトが部品を回転させるように仕向けるといった具合である」

「人間の生活において何より大切なことは、何年もの間〜何か月でも、あるいは何日間でも同じことだが〜生活の上に重くのしかかってくるいろいろな出来事ではない。今の1分間が次の1分間にどんなふうにつながっているかというつながり方が大切なのである。そして、1分また1分と、このつながりを実現していくために、〜各人のからだとたましいにおいて、〜何よりも注意力の訓練において、どれだけの努力がついやされたかが大切なことなのである。もし、このわたしが小説を書くとしたら、今までにないまったく新しいものをつくり出していることだろう」

後者の文章などはおびただしい機械や通信機器の中で立ち働く現代人にとって、ふと考えてみるべき何かを秘めているような気がする。「今の1分間が次の1分間にどんなふうにつながっているかというつながり方が大切なのである。」この言葉は工場労働を経るまでヴェイユは考えたこともなかったのではなかろうか。

今、日本政府が統計を官僚に操作するように圧力をかけて統計上の景気をかさ上げしたのではないか、と報じられており国会で大きな問題になっている。政府の経済政策担当者たちの中で、いったい何人が様々な生産・流通・加工現場での労働経験を持っているだろうか。経済理論を机上でしか学んだことのない人間ばかりになっていないだろうか。安倍晋三や麻生太郎、あるいは竹中平蔵といった政治家たちは工場労働を1日でも体験したことがあるだろうか?労働を理解できない人が労働政策を作れるだろうか。このことは与野党を問わず、今日の政治の大きな課題ではないか、と思う。フランスでマクロン大統領への反対運動が昨年11月から始まって今も毎週続けられているのも、労働現場を知らないマクロン大統領に労働政策を作られたくないことに尽きると思う。

ソ連が失敗した理由の1つに、ロシア革命を成し遂げた前衛たちの多くが工場労働を知らなかった、ということがあると聞いたことがある。レーニンも貴族の出身である。様々なスローガンや五か年計画を掲げても、指導者たちが労働現場の実情が見えていなかったというのだ。それを避けるには政治家たちは毎年、1年間のうちに2週間でも3週間でも工場や小売店や田畑や建設現場などで働いてみる習慣を持ったらどうか。そうしてみれば労働者が何を食べ、どんな思いで生きているかがもっとわかるはずだ。安倍首相のようなパートの月収が25万円、というような発言はなくなるだろう。だが、金銭のことだけでなく、職業に貴賤はないという憲法の原点をもっと理解できるようになるだろう。

その意味では、シモーヌ・ヴェイユが1年間、心身ともにぼろぼろになりながらもあえて現場を体験し、愚痴も含めて自分の本音を綴った本書は魂の刺激になると思う。

|

転載について

日刊ベリタに掲載された記事を転載される場合は、有料・無料を問わず、編集部にご連絡ください。ただし、見出しとリード文につきましてはその限りでありません。

印刷媒体向けの記事配信も行っておりますので、記事を利用したい場合は事務局までご連絡下さい。

|

|

シモーヌ・ヴェイユ著「工場日記」(田辺保訳)

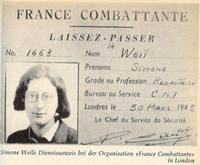

シモーヌ・ヴェイユは1943年、亡命先のアメリカから、ナチスと戦っていた自由フランス政府で働くためロンドンに渡った。しかし、フランスに渡ることなく病死を遂げた。享年34.

|