・読者登録

・団体購読のご案内

・「編集委員会会員」を募集

橋本勝21世紀風刺絵日記

記事スタイル

・コラム

・みる・よむ・きく

・インタビュー

・解説

・こぼれ話

特集

・国際

・政治

・核・原子力

・入管

・アジア

・検証・メディア

・欧州

・人権/反差別/司法

・市民活動

・反戦・平和

・みる・よむ・きく

・中東

・環境

・文化

提携・契約メディア

・AIニュース

・司法

・マニラ新聞

・TUP速報

・じゃかるた新聞

・Agence Global

・Japan Focus

・Foreign Policy In Focus

・星日報

Time Line

・2026年02月21日

・2026年02月17日

・2026年02月16日

・2026年02月14日

・2026年02月10日

・2026年02月07日

・2026年02月06日

・2026年02月05日

・2026年02月04日

・2026年02月01日

|

|

2025年08月01日20時30分掲載

無料記事

印刷用

国際

リチウム開発がもたらす環境破壊と人権侵害 アルゼンチンからの訴え 田中 滋

気候変動が悪化し、各地で干ばつ、豪雨災害や台風の大型化頻発化が進む中で、世界の自動車産業や発電事業者はリチウムイオンバッテリを活用した脱炭素化を進めています。しかし、そのことはバッテリ材料の鉱床を有する国を翻弄し、住民の望まぬ開発を推し進める正当化材料として使われています。アルゼンチンもそんな国の一つであり、国の経済を支えるために犠牲にされる人びとが怒りの声を上げています。

・・・・・・・・

2025年7月3日、PARCでは国際環境NGO FoE Japanと共催で「【オンライン連続セミナー:気候危機と鉱山開発ー望まぬ開発に抗う人びと】第5回:地球の裏側で起きているリチウム開発〜アルゼンチンからの訴え」を開催し、アルゼンチンからリチウム調達のために起きている環境・人権問題についてご報告いただきました。その報告内容を取りまとめました。

・・・・・・・・

◆リチウムに翻弄されるアルゼンチン

アルゼンチンでリチウム鉱床があるのは首都から遠く離れた北部。ボリビアやチリの三ヵ国にまたがる「リチウムトライアングル」と呼ばれる地域の一部です。このトライアングル一帯の塩湖には世界のリチウム塩水鉱床の53%が存在しているとされています。それゆえに期待されている地域です。

国際エネルギー機関(IEA)の試算では2040年までに世界のバッテリ製造のためのリチウム需要は2020年比で42倍に上るという結果も公表されています。さらに、米州開発銀行(IABD)の試算では2020年比でリチウム需要は今後10倍以上に跳ね上がるとも発表されています。いずれにせよ今後急激にリチウム鉱床の開発が進められる可能性を危惧させる数字です。

しかし、これらの試算は自家用車・バイクなどの個別保有が今後も続くことを前提としており、過剰消費のパラダイムは問われていません。環境や人権への被害などの外部不経済の試算には含まれていないのです。

大国が政治戦略としてアルゼンチン北部の村々を開発に縛り付けていくため住民は自らの手で未来を選ぶ余裕がなくなっています。多くの影響される住民は先住民族の方々ですが、その土地や権利を守るための自由意志と事前の十分な情報に基づく同意(FPIC)が得られることなく進められることもしばしばあります。

今はアルゼンチン国内で商業生産しているリチウム事業地は6ヵ所ありますが、建設中のものがすでに5カ所、フィージビリティ調査を行っているものが4カ所、そして試掘されているものが26カ所もあります。

リチウム鉱床開発を進めるアルゼンチンからのリチウム輸出先を見ると、2024年一年ではほとんどが中国に輸出されていたことがわかります。米国、韓国と続き、日本は4%程度のシェアになっていますが、近年の開発ラッシュが進められるまでは日本はより上位に位置されていました。日本に独占的に輸出する鉱山が増えることなく他国の企業がアルゼンチンへの進出を進める中で相対的に順位は下がってきたのです。

しかし、中国でバッテリ材料に加工されても最終製品は日本の電気電子メーカーのブランドで売られているものも多く、中国に行っていることがすなわち中国系ブランドの製品に使われているとは限りません。

◆アルゼンチン北部の環境と塩湖のもたらす生態系

アルゼンチン北部のアンデス高地には様々な生態系がありますが、水がなければ多くの生き物をはぐくむことはできません。特徴的な生態系としてはラグーン、塩類平原、ボフェダール、ヴェガなどの湿地帯がありますが、リチウム鉱床として注目されているのはその中でも塩類平原、ソルトフラットなどと呼ばれる種類のものです。ですがこれらアンデス高地の生態系はいずれも高い生物多様性を誇り、文化的、経済的、環境的、社会的価値を有する多面的に必要とされる生態系です。

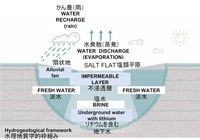

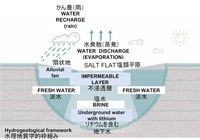

しかしながら、アンデス高地の厳しい環境は大変乾燥した環境であり、降雨は稀です。それでいて基本的に乾燥した地帯なので「ウォーターネガティブ」すなわち降雨量よりも蒸発率が高い地域です。よって地域の水資源として重要なのは降雨よりも地下資源になってくるのです。

一方でアンデス高地の湿地帯には地下水脈に支えられた泥炭(ピート)質の部分も多くメタンなどの温室効果ガスを留めておく重要な機能を果たしています。ここで水源のバランスが崩れて泥炭湿地が乾燥すれば閉じ込めているメタンが放出されて気候変動に大きく加担する可能性もあります。脱炭素を進めるための鉱山開発がかえって強力な温室効果ガスであるメタンを大量に発生させることにつながっては本末転倒といえるでしょう。

◆リチウム塩湖と鉱物回収の仕組み

リチウム塩湖からの鉱物回収は一般的な鉱山開発とはイメージが大きく異なる形で行われます。アンデス高地の「塩類平原」と呼ばれる白い塩の地面が広がる風景があります。その地面は実はあまり分厚くなく、すぐ地下にはミネラル分を多く含んだ塩湖が広がっています。場所によっては塩湖の表面に乾燥した塩の大地が形成されることなく水面が広がる場所もあります。

このミネラル分を多く含んだ水をくみ上げ、薄く広げたプールに貯め、乾燥させることでリチウム塩を回収するのが大まかなリチウム回収の手順になります。これは世界各地で行われている海水から塩を作る手順によく似たものです。

海流などの動きがある海と異なって、塩湖は何千年も大きな水の出入りがなかったりするので、リチウムなどのミネラル成分は深いところに沈殿し、表面付近には淡水に近い低い塩分の水になっています。塩湖の近くに住む人びとは地域の動植物はこの表面付近の淡水を求めて塩湖の周りで生活しています。

ところが、リチウム塩田を形成し、地下深いところに沈殿するミネラル分の多い水をポンプで汲み上げていくと塩湖の水が攪拌され、それまで淡水だったところまで塩水になってしまいます。

これは飲み水を含む生活用水の確保、農業用水の確保に重大な影響をもたらすだけでなく、ただでさえ水が少ない地域の生態系にも甚大な影響をもたらします。

リチウム塩湖での鉱物調達はダイナマイトなどを用いた激しい発破や大型のドリルによる掘削、200t級のダンプトラックなどの重機が走り回るような鉱山のイメージと異なるかもしれません。しかし、リチウムを含んだ塩湖の水を汲み上げることは地域の生命の源を吸い上げることにほかなりません。日本や欧米の電気自動車と電力供給のためにアルゼンチンやチリ、ボリビアの生態系や暮らしが犠牲にされているのです。

◆水は加算的「資源」だけではない

水はアンデス高地において極めて重要な資源であることは間違いありません。しかし、その水が人びとによって、あるいは生態系の中でどのように利用され、循環しているのか十分にベースラインとなる調査は行われていません。そのため、塩田開発によって引き起こされる被害の程度は資源開発を行う側の主張をまとめた環境影響評価(EIA)でしか判断されません。そこにはしばしば開発企業の都合に合わせたアセスメントが行われます。

その最たるものは水を数字でやり取りされる資源として機械的に計算する様々な水理学的モデルです。飲料水へのアクセスが制限されたとして、代わりにボトルで届けられれば良いものではありません。水が豊富な時に行われる儀式があり、水が少ない時を乗り越える料理があり…。水は文化的、社会的な価値も有する資源です。

先住民族の人びとは水へのアクセスを通じて土地とつながり、地球の息吹を感じるのです。ボトルを配られるのでは母なる大地とのつながりは断たれ、多くの文化が失われてしまいます。

水を数字でやり取りするのにはそのような先住民族の声を封殺する意味もあるのです。これは先住民族の考え方に対して非常にバイアスに満ちた、排他的な考え方です。そのようなシステムで鉱山開発の許可判断が行われていることに大きな懸念を私たちは持っています。

◆「公正な移行」に求められるもの

さらに、環境や先住民族の権利を守ろうとする活動家は様々な困難に直面しています。政府や採掘企業の関係者は住民を甘言で惑わすだけでなく、環境活動家のありもしない悪い噂を流したり、裁判で負けるのがわかっていながら活動家を立件したりします。裁判で争うと無罪にされる可能性が高い場合には逮捕・勾留だけしてコミュニティからの心証を悪くさせるようなこともあります。そのようなハラスメントは後を絶ちません。

この問題は現地の住民だけの問題とされるべきではなく世界で取り組むべき問題と言えます。日本や欧米で鉱物需要を減らすことなく、アルゼンチンの採掘企業の操業方法だけが悪いとは言い切れません。アルゼンチンで環境負荷、人びとの暮らしへの影響が及ぼされるときにそれは世界の需要を減らすための努力やそれ以外の気候変動対策に費やされた努力に応じて適切な負荷の背負い方になるのか考えられるべきです。

先進国の車や電気を使う人びとがなんの不便も感じることなく、アルゼンチンの人びとと自然がしわ寄せを食うのは不正義以外の何ものでもありません。「公正な移行」とはどうあるべきか私たちも考える必要があります。

アジア太平洋資料センター(PARC)事務局長

<資料>

特定非営利活動法人 アジア太平洋資料センター

https://parc-jp.org/

認定特定非営利活動法人 FOE JAPAN

https://foejapan.org/

|

転載について

日刊ベリタに掲載された記事を転載される場合は、有料・無料を問わず、編集部にご連絡ください。ただし、見出しとリード文につきましてはその限りでありません。

印刷媒体向けの記事配信も行っておりますので、記事を利用したい場合は事務局までご連絡下さい。

|

|

アルゼンチン北部の塩類平原(写真提供 FARN)

塩湖の水が表面化している(写真提供 FARN)

水利地質学的枠組み 図表作成 FARN

地元の先住民族の暮らしに欠かせないアルパカ 写真提供 FARN

|