ミャンマーで社会開発に取り組んでいた著者は、2021年2月1日早朝「スーチーさんが捕まった」という友人のスマホの連絡で目を覚まされた。国軍がクーデターで、民主化指導者アウンサンスーチーの率いる国民民主連盟(NLD)から政権を奪取したという。広範な市民が民主主義の回復をめざす「不服従運動」を展開するが、国軍の残虐な武力弾圧に追い詰められ、若者たちは軍政打倒のため武装組織を立ち上げていく。その苦渋の決断に至るミャンマーの友人、知人たちの声を拾い上げ、日本に発信した記録が本書である。(永井浩)

クーデター後、著者の西方が住む最大都市ヤンゴンとともに各地で繰り広げられる民主化闘争の模様は、SNSを通じて国内外にリアルタイムで伝えられた。闘いは「春の革命」と呼ばれ、スーチーらがそれまでの民主化運動で実践してきた非暴力で展開された。人びとは国際社会に革命への支持と連帯をもとめるさまざまなメッセージを発信しつづけた。

それに共感する彼女は、新聞やテレビでは伝えられない友人や知人らの声をSNSで日本に向けて発信しはじめる。

欧米諸国はクーデター直後から国軍とその指導者たちへの経済制裁を強化し、「われわれは国民の側に立つ」姿勢を示した。だが日本は民主主義国でありながら、政変の前も後も国軍寄りの姿勢を崩さず、経済制裁には加わらなかった。政府は国軍と民主化勢力の双方に「独自パイプ」を持っているので、それを利用して平和的な解決をめざすと主張した。

国軍は国際社会の批判など意に介さず、あくまで非暴力で民主主義を勝ち取ろうとする市民への武力弾圧の手を緩めない。犠牲者は増えつづけた。

非暴力で国軍に立ち向かうだけでは殺されるだけだし、かといって諦めてしまえば軍事独裁で未来を失うという想いが、Z世代の若者たちに生まれてくる。彼らは2016年からのNLD政権時代に自由と民主主義の空気を吸い、それぞれの未来の夢を描いていた。それが軍事クーデターで奪われた。国軍は政権だけではなく、民主主義を、自由を、若者の将来をごっそりと奪い、ミャンマーの未来に取り返しのつかない傷を負わせている。

国際社会の軍政への圧力も批判も無力であることがわかってきた。

友人の一人は「日本もほかの外国もアテにしない。もういいんだ。僕たちは自分たちでなんとかする」と言った。「自分たちで闘うしかない」という決意表明だった。

そして彼はこう言葉を継いだ。「君は今のミャンマーの不条理に、僕らと一緒になって怒っている。でも、君には僕たちの気持ちを本当に理解することはできないよ。自由で、お金持ちで、人権の守られた国で育った君には、絶対にわからない。……でも、わかろうとしてくれてありがとう」

やがてヤンゴンを離れて山岳地帯の武装勢力に合流する若者たちの数が増えていく。

不服従運動に参加する鉄道省職員を支援した大学生は、華奢で優しそうで、読書が好きで、とても人に銃口を向けることなどできそうに見えなかった。その彼も武器を手に国軍と対決する決意を固め、山岳地帯に向かった。

「奪われた尊厳を取り返すための抵抗は、いつしか平和な未来を生み出すための闘いに変わった。これはもはや、単なる軍への抵抗ではなく、ミャンマーの人々が織りなす、歴史的な運動なのだ」と著者は理解する。「武力闘争を美化するつもりは決してない。だが、武器を手にしてまで希望ある未来を生み出そうとするミャンマーの人々の思いに、私は共感する」

彼らは武装闘争で死ぬかもしれない。でも「ぜんぜん怖くないよ」という。

「ミャンマーの人たちだって、様々な葛藤があったはずだ。『絶対に勝つ』と笑っていた友人の心の中にも、私が理解できなかった、あるいは彼ら自身さえ言葉にできなかった様々な感情があっただろう。それでも彼らは、迷い悩みながら、人間として歩むべき道を模索し、一歩ずつ進んできた」

彼らの背中を見ながら、西方は日本人として自省する。

「このミャンマー軍の横暴を知りながら、はっきりNOを突きつけなかった国際社会の犠牲者であったことを、少なくとも私は覚えていようと思った」

本書に拾い上げられたミャンマーの若者たちの声は、民主主義とは何なのかという問いを私たちに投げかけていないだろうか。

敗戦後の日本は平和と民主主義を尊重する国として再出発した。その民主主義は、軍国主義に封じ込まれていた戦前からの民主主義の地下水脈が涸れることなく、日本帝国主義の敗北によって地表に現れたという側面は否定できないものの、基本的には米占領軍によって「上から」与えられたものだった。少なくとも私たちが自らの闘いによって勝ち取ったものではなかった。また私たちは、民主主義は言論の自由をはじめ非暴力によって発展、護らねばならないと教えられてきた。

では、非暴力の闘いの自由を奪われ、平和と民主主義の実現のためにやむなく武器を取らざるを得なくなったミャンマーの若者たちに、私たちはどう向き合えばよいのだろうか。彼らは下から自力で、人間の基本的権利を勝ち取ろうとしている。その若者たちに、民主主義は銃口からは生まれないと説くことができるだろうか。

平和と民主主義を尊重するはずの日本の政府は一貫して、彼らの命を奪うことを厭わない国軍を政治的にも経済的にも支えている。日本政府の「軍寄り」姿勢へのミャンマーの人々への失望も本書には紹介されている。だが新聞やテレビの報道もそのような政府の姿勢に疑問と批判を投げかけるものはほとんどない。ときおり見かける識者らのコメントも含めて、「ミャンマーの悲劇を忘れるな」と訴えても、民主的な解決の努力を主張するだけである。

つまり自らは安楽椅子に座りながら、上から目線でアジアの隣人たちの民主主義をあれこれ論じている。彼らの民主主義をめざす武装闘争に向き合って、私たちの平和と民主主義を同時に見つめ直そうとする姿勢は乏しい。

「お金持ちで、人権の守られた国で育った君には、絶対にわからない」という先の著者の友人を、民主主義のための武装闘争に向かわせるのは何なのか。私たちがこの問いにきちんと応答するには、私たちの「平和」「民主主義」を彼らと同じ一人ひとりの人間として見つめ直すことが避けられないだろう。

そのことを考えるうえで本書があらためて教えてくるのは、ミャンマーという国も私たちと変わらぬ生活人の集合体であり、そこでは一人ひとりの幸、不幸ないまぜの日常生活が営まれている、というきわめて当然の事実である。この国での社会開発で都市と農村で日々多くの人に接してきた若い日本人女性は、民主化のために武器を取らざるを得ない若者たちだけでなく、近所のおじさんやおばさん、市井のさまざまな職種の人たちのさりげない軍政批判の言動と顔の表情も見逃さない。

広範な市民が非暴力で展開した「不服従運動」は、こうした名もなき英雄たちに支えられてきたことがわかる。

Z世代の若者たちが中心となった民主勢力武装組織・国民防衛隊(PDF)は、拘束をまぬがれたNLD議員らが結成した国民統一政府(NUG)を介して、各地の少数民族武装組織と連携して国軍と対決する。反国軍勢力は軍事力で圧倒的優位にある国軍の拠点を次々に攻略、支配地域は現在全土の6割以上に達しているとされる。

劣勢に立たされた国軍は空爆で対抗、さらに昨年から徴兵制を実施した。内戦の激化で一般市民の犠牲者は急増、経済の悪化で日々の生活は困窮の度を深めている。

だが民主主義の実現をめざすミャンマーの人びとの闘いに、国際社会の関心は高くない。欧米諸国の主要な関心はウクライナ戦争に移っている。日本はミャンマーで軍寄りの姿勢をしめしながら、主要7カ国(G7)の一員としてウクライナの民主体制支援では足並みをそろえている。

2022年3月に日本に帰国することになった著者は、「私たちが勝って平和になったら、また戻ってきて」という友人の言葉を胸に、母国に向かう航空機に乗る。そして帰国後、市民レベルでさまざまな形でミャンマー市民への支援活動をつづける日本市民と力を合わせながら、PDFに参加した友人たちとも連絡を取り、一人の人間として真の民主主義と平和をめざす闘いへの連帯のあり方を模索しつづけている。

▽「遠い国の物語」ではない──著者からのメッセージ

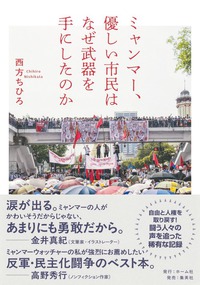

本書の一部は『ミャンマー「夜明け」への闘い』と題して2023年に日刊ベリタに連載された。それらに加筆などしてホーム社(発売:集英社)から『ミャンマー、優しい市民はなぜ武器を手にしたのか』として刊行された.

https://www.shueisha.co.jp/books/items/contents.html?isbn=978-4-8342-5409-9

それを機に、著者から以下のメッセージを寄せていただいた。

軍は12月28日から国政選挙を実施すると宣言している。しかしそこに参加を許されるのは、軍が認めた政党だけだ。当然、NLDは排除されている。こんなものは「複数政党制」の看板を掲げているにすぎず、正当性のかけらもない。軍はどんな手を使ってでも、自らに有利な結果をつくり出し、「国民の信を得た」と言い張って、その支配を正当化しようとするのだろう。 350万人を超える国民は、家を焼かれて難民となり、投票さえできないというのに。

さらに、選挙を前に空爆が激しさを増している。民主派が優勢な地域に、無差別に爆撃を加えて支配域を取り返し、選挙ができる地域を少しでも増やそうというのだろう。その軍の目論見のために、どれだけの人命が奪われているのだろう。しかも、学校や教会なども爆撃され、罪なき子どもたちまでも爆殺されている。人々は学校のそばに防空壕を掘り、必死に子どもたちの未来を守ろうとしている。こうした現実は世界に知られているはずなのに、相変わらずどこにもそれを止める力がないことが、悔しくてたまらない。

(ちなみに、長年ミャンマーの民主化や難民を支援するNGO「日本ビルマ救援センター」が、防空壕をつくるクラウドファンディングを実施中だ https://for-good.net/project/1002454 )

空爆のない地域でも、軍事独裁は人々の心を深く傷つけている。先日結婚したヤンゴンの友人に祝福の電話をしたときのことだ。彼女は「国がこんな状況だから、子どもをつくるのは躊躇する」と吐露した。なぜ?と聞くと、彼女は叫ぶように言った。「ミャンマー人として生きるのは、不幸なんだよ。これからミャンマーで生まれる子どもたちも、不幸。不幸に決まってる。戦争が起きている国で生まれて、“政府”が自分を殺すかもしれない。そんな国で、誰も幸せになんてなれない」

そんなことないよ、と安易な慰めを口にすることはできなかった。彼女がクーデター後に見た光景――ヤンゴンの街中で、同じ国民であるはずの兵士に銃を向けられる――は、それほどの絶望をもたらしたのだ。

これは「遠い国の物語」ではない。同じアジアで起きている現実だ。そしてこの現実を許容しているのは、自分を含む国際社会なのだということを、決して忘れてはならない。

|