|

|

|

・団体購読のご案内 ・「編集委員会会員」を募集 橋本勝21世紀風刺絵日記

リンク記事 記事スタイル ・コラム ・みる・よむ・きく ・インタビュー ・解説 ・こぼれ話 特集 ・国際 ・中東 ・入管 ・アジア ・市民活動 ・政治 ・人権/反差別/司法 ・核・原子力 ・環境 ・文化 ・欧州 ・反戦・平和 ・イスラエル/パレスチナ ・難民 ・みる・よむ・きく ・アフリカ ・医療/健康 提携・契約メディア ・AIニュース   ・司法 ・マニラ新聞  ・TUP速報    ・じゃかるた新聞 ・Agence Global ・Japan Focus  ・Foreign Policy In Focus ・星日報 Time Line ・2025年12月19日 ・2025年12月17日 ・2025年12月13日 ・2025年12月11日 ・2025年12月10日 ・2025年12月09日 ・2025年12月03日 ・2025年11月29日 ・2025年11月28日 ・2025年11月22日 |

記者笠原真弓みる・よむ・きく 総選挙で「清廉」は通用するのか 大島新監督『香川1区』 笠原眞弓  大島新監督の前作『なぜ君は総理大臣になれないのか』は、大評判でしたが、ついに見る機会を逸していました。それなのに……と思いつつ、前作に頼らなくてもいい映画は単独で見てもいいはずです。映画は、衆議院総選挙の日程が人々の口の端に上る2021年6月、小川淳也議員は、かつて50歳になったら政界を引退すると明言していたために迷いに迷い、続投を決心するところから始まります。(2022/01/02)

大島新監督の前作『なぜ君は総理大臣になれないのか』は、大評判でしたが、ついに見る機会を逸していました。それなのに……と思いつつ、前作に頼らなくてもいい映画は単独で見てもいいはずです。映画は、衆議院総選挙の日程が人々の口の端に上る2021年6月、小川淳也議員は、かつて50歳になったら政界を引退すると明言していたために迷いに迷い、続投を決心するところから始まります。(2022/01/02)

みる・よむ・きく 意地を通せば辛い…でも 『茜色に焼かれる』(石井裕也監督・脚本) 笠原眞弓  映画もテレビドラマの撮影も、コロナ禍の中で滞っている。あゝ大変!でもこの映画はマスクをして「今」を演出している。「あの時の映画ね」と何年経ってもわかるかもしれない。あの時の独特の生きにくさ?いや、この生きにくさは、いつの時代にもあると気づかされる。どんな時でも人々は懸命に生きているし、働いても、働いても報われないことが多い。しかも「こう思う」「こうしたい」とこだわればこだわるほどあちこち引っかかる。(2021/06/13)

映画もテレビドラマの撮影も、コロナ禍の中で滞っている。あゝ大変!でもこの映画はマスクをして「今」を演出している。「あの時の映画ね」と何年経ってもわかるかもしれない。あの時の独特の生きにくさ?いや、この生きにくさは、いつの時代にもあると気づかされる。どんな時でも人々は懸命に生きているし、働いても、働いても報われないことが多い。しかも「こう思う」「こうしたい」とこだわればこだわるほどあちこち引っかかる。(2021/06/13)

みる・よむ・きく 「やってきたのは人間だった」、ある外国人労働者の物語 ──『 コンプリシティ/優しい共犯』 笠原眞弓  いま東京で外国人技能実習生を主人公にした映画が上映されている。「外国人技能実習生」問題というと、今やほとんどの人が知っている。そしてその制度が、人権の視点からも問題ありということも知られてきた。労働問題に聞きかじっている私は「つい外国人の技能研修生のこと」というと、告発映画かと思ってしまうが、これはちょっと違う。彼らも人間なんだということを静かに示している。マックス・フリッシュが50年以上前にいみじくも指摘した―――「我々は労働力を呼んだが、やってきたのは人間だった」―――を思い出させるものであり、大声で告発するばかりでなく、こんな示し方もあるのかと

(2020/01/21)

いま東京で外国人技能実習生を主人公にした映画が上映されている。「外国人技能実習生」問題というと、今やほとんどの人が知っている。そしてその制度が、人権の視点からも問題ありということも知られてきた。労働問題に聞きかじっている私は「つい外国人の技能研修生のこと」というと、告発映画かと思ってしまうが、これはちょっと違う。彼らも人間なんだということを静かに示している。マックス・フリッシュが50年以上前にいみじくも指摘した―――「我々は労働力を呼んだが、やってきたのは人間だった」―――を思い出させるものであり、大声で告発するばかりでなく、こんな示し方もあるのかと

(2020/01/21)

みる・よむ・きく 「はじまり」の受難 『シード 生命の糧』(タガート・シーゲル、ジョン・ベッツ監督) 笠原眞弓  昔の百姓は自分でタネを採ったものだと、年配の人たちは言う。それを在来種(固定種)といって代々繋いできた。ところが今や市販のタネのほとんどが登録種だ。この登録種は、自分の農場内で使用する分にはいいのだが、自家採種(苗や脇芽なども含む)して人にあげたり売ったりのはできない。タネの良し悪しは、農家にとって死活問題だ。だからこそ、そこに意義を感じる人や企業にタネを支配されることを嫌う人などは、今でもタネを採り、また集めている。(2019/07/07)

昔の百姓は自分でタネを採ったものだと、年配の人たちは言う。それを在来種(固定種)といって代々繋いできた。ところが今や市販のタネのほとんどが登録種だ。この登録種は、自分の農場内で使用する分にはいいのだが、自家採種(苗や脇芽なども含む)して人にあげたり売ったりのはできない。タネの良し悪しは、農家にとって死活問題だ。だからこそ、そこに意義を感じる人や企業にタネを支配されることを嫌う人などは、今でもタネを採り、また集めている。(2019/07/07)

反戦・平和 異様な警戒態勢をかいくぐり、幕張「武器輸出見本市」に入ってみました 西村美幸  幕張メッセで開催された国際武器見本市「MAST Asia 2019」。多くの市民が事前登録していたにも関わらず、入り口で入場拒否されました。拒否も理由も定かではありません。その中で幸運にも会場に入ることができた西村美幸さんのレポートをを紹介します。(笠原眞弓)(2019/06/21)

幕張メッセで開催された国際武器見本市「MAST Asia 2019」。多くの市民が事前登録していたにも関わらず、入り口で入場拒否されました。拒否も理由も定かではありません。その中で幸運にも会場に入ることができた西村美幸さんのレポートをを紹介します。(笠原眞弓)(2019/06/21)

反戦・平和 武器見本市 開場の幕張メッセで大勢の市民が抗議のアクション  武器見本市「MAST Asia 2019」、開催初日6月17日の抗議行動が無事終わりました。午前10時からスタートし、午前中いっぱい行なっていた海浜幕張駅前でのスタンディングには約70名の参加者でした。(「安保関連法に反対するママの会@ちば」FBより)(2019/06/19)

武器見本市「MAST Asia 2019」、開催初日6月17日の抗議行動が無事終わりました。午前10時からスタートし、午前中いっぱい行なっていた海浜幕張駅前でのスタンディングには約70名の参加者でした。(「安保関連法に反対するママの会@ちば」FBより)(2019/06/19)

みる・よむ・きく 『主戦場』がリアル社会に飛び出してバトルが ——慰安婦はいなかったと言う人たちとミキ・デザキ監督 笠原眞弓  この映画『主戦場』を観たとき、まず頭をよぎったのは公開映画館の前には、慰安婦を認めない一連の人たちが旗と拡声器を持って集まり、上映妨害をするのではないかということ。ところが4月20日の公開後、いつまで経ってもそんな噂は聞こえず、「よかった」「よくわかった」「満員だった」と肯定的な評価ばかりが聞こえてきた。筆者も「なかなかの映画だな」と思った。(2019/06/13)

この映画『主戦場』を観たとき、まず頭をよぎったのは公開映画館の前には、慰安婦を認めない一連の人たちが旗と拡声器を持って集まり、上映妨害をするのではないかということ。ところが4月20日の公開後、いつまで経ってもそんな噂は聞こえず、「よかった」「よくわかった」「満員だった」と肯定的な評価ばかりが聞こえてきた。筆者も「なかなかの映画だな」と思った。(2019/06/13)

みる・よむ・きく 民主主義を確たるものにする太い柱となる図書館 ニューヨーク「公共」図書館 エクス・リブリス(フレデリック・ワイズマン監督 笠原眞弓  図書館と言えば、日本では公立図書館だったのが効率を求め、民間委託になるところも増え、賛否両論だ。経費削減から司書も正職員から嘱託に代わったり、専門性が尊重されなくなっているとか。そんな時に、ニューヨーク公共図書館を取り上げたこの映画は衝撃的だ。(2019/05/30)

図書館と言えば、日本では公立図書館だったのが効率を求め、民間委託になるところも増え、賛否両論だ。経費削減から司書も正職員から嘱託に代わったり、専門性が尊重されなくなっているとか。そんな時に、ニューヨーク公共図書館を取り上げたこの映画は衝撃的だ。(2019/05/30)

みる・よむ・きく 慰安婦問題のねじれに迫る 『主戦場』(ミキ・デザキ監督) 笠原眞弓  なんの主戦場?「慰安婦」だ。観る前から緊張を迫られるタイトルに、襟を正してスクリーンに向かった。この問題は、国内はもちろん、国家間の、さらに国を超え「慰安婦」さえも越えて、国際的な「戦争と女性」などジェンダー問題にまで広がっている。(2019/04/27)

なんの主戦場?「慰安婦」だ。観る前から緊張を迫られるタイトルに、襟を正してスクリーンに向かった。この問題は、国内はもちろん、国家間の、さらに国を超え「慰安婦」さえも越えて、国際的な「戦争と女性」などジェンダー問題にまで広がっている。(2019/04/27)

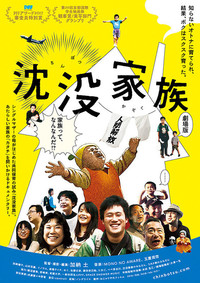

みる・よむ・きく 日々変化しいとおしくなる映画に出会った ドキュメンタリー『沈没家族 劇場版』(監督:加納土) 笠原眞弓  『沈没家族』は、「家族」とついているので新しい家族の在り方とか、形態という視点で見たくなってしまうし、またそういう視点でも見るのが正解だと思う。でも私としてはなんかそうではないようなインパクトなのである。これは、一人の人間の育ちの新しい形態であり、それを育った本人が検証していくのだ。(2019/04/07)

『沈没家族』は、「家族」とついているので新しい家族の在り方とか、形態という視点で見たくなってしまうし、またそういう視点でも見るのが正解だと思う。でも私としてはなんかそうではないようなインパクトなのである。これは、一人の人間の育ちの新しい形態であり、それを育った本人が検証していくのだ。(2019/04/07)

社会 「武器より暮らしに回せ!大軍事拡予算案を通すな!」 記者会見/2019年2月28日 報告  2月28日に、3団体によって「武器より暮らしを!市民ネット」の立ち上げ記者会見と集会が60人を集めて参議院議員会館で行われた。3団体とは、武器取引反対ネットワーク[NAJAT]、防衛費増大より教育を受ける権利と生存権の保障に公的支出を求める専門家の会[社会権の会]、大軍拡と基地強化にNO!アクション2018である。(笠原眞弓)(2019/03/07)

2月28日に、3団体によって「武器より暮らしを!市民ネット」の立ち上げ記者会見と集会が60人を集めて参議院議員会館で行われた。3団体とは、武器取引反対ネットワーク[NAJAT]、防衛費増大より教育を受ける権利と生存権の保障に公的支出を求める専門家の会[社会権の会]、大軍拡と基地強化にNO!アクション2018である。(笠原眞弓)(2019/03/07)

みる・よむ・きく 怒りを燃やし続けなければ解決しない 『福島は語る』(土井敏邦監督) 笠原眞弓  福島市で1980年代から反原発運動にかかわっていた武藤類子さんは、福島の人たちに呼び掛ける。「理不尽な被害者であることを思いだそう。怒っていいし、あきらめなくていい、言葉に出していい、道が開けるかもしれない。誰にでも与えられた権利なのだから」と話はじめる。(2019/03/06)

福島市で1980年代から反原発運動にかかわっていた武藤類子さんは、福島の人たちに呼び掛ける。「理不尽な被害者であることを思いだそう。怒っていいし、あきらめなくていい、言葉に出していい、道が開けるかもしれない。誰にでも与えられた権利なのだから」と話はじめる。(2019/03/06)

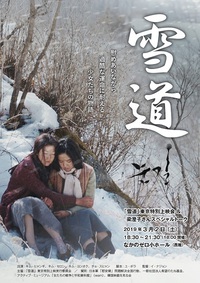

みる・よむ・きく 慰安婦を通して語る女性の生き難さは現代も 韓国映画『雪道』 笠原眞弓  戦争は、男性性が象徴する暴力的なもの象徴ではないだろうか。戦時には、最も弱い子どもや女性が真っ先に犠牲になる。いや待てよ、女性が虐げられるのは、戦時ばかりではない。今の世にもそんな話は世界中に、日常的に転がっていると気づかせる。(2019/02/23)

戦争は、男性性が象徴する暴力的なもの象徴ではないだろうか。戦時には、最も弱い子どもや女性が真っ先に犠牲になる。いや待てよ、女性が虐げられるのは、戦時ばかりではない。今の世にもそんな話は世界中に、日常的に転がっていると気づかせる。(2019/02/23)

フェミニズム 新フェミニズムは男性と共に シンポジウム「しゃべり尽くそう!私たちの新フェミニズム」の報告 笠原眞弓  1月11日に「しゃべり尽くそう!私たちの新フェミニズム」(出版記念シンポジウム/梨の木舎主催)に行った。登壇者はこの本に登場する望月衣塑子さん(東京新聞記者)、平井美津子さん(公立中学教諭)、猿田佐世さん(新外交イニシアティブ代表、弁護士)。そして、本に登場する伊藤詩織さん(ジャーナリスト)と三浦まりさん(上智大学法学部教授)から、ビデオメッセージが届けられた。会場は男性も多く、この問題が単に女性だけのものではないことを図らずも示していた。(2019/01/27)

1月11日に「しゃべり尽くそう!私たちの新フェミニズム」(出版記念シンポジウム/梨の木舎主催)に行った。登壇者はこの本に登場する望月衣塑子さん(東京新聞記者)、平井美津子さん(公立中学教諭)、猿田佐世さん(新外交イニシアティブ代表、弁護士)。そして、本に登場する伊藤詩織さん(ジャーナリスト)と三浦まりさん(上智大学法学部教授)から、ビデオメッセージが届けられた。会場は男性も多く、この問題が単に女性だけのものではないことを図らずも示していた。(2019/01/27)

みる・よむ・きく 奪われた人権を自らの手で取り戻す女性たち 映画『ナディアの誓い』『バハールの涙』 笠原眞弓  戦争はいつも一番弱いものに多くの犠牲を強いる。この2本の映画は、イラク北部のヤジディ教徒の住む街をISISが襲い、老人と男性は殺され、女性は性奴隷とされた事実を描いている。(2019/01/24)

戦争はいつも一番弱いものに多くの犠牲を強いる。この2本の映画は、イラク北部のヤジディ教徒の住む街をISISが襲い、老人と男性は殺され、女性は性奴隷とされた事実を描いている。(2019/01/24)

みる・よむ・きく 深紅のワインの味がした バルバラ セーヌの黒いバラ 笠原眞弓  映画を見ているときから、無性にワインが飲みたかった。赤いワインが。まだ日が高いのに、小さなコーヒーショップに入った。一人で。家でも一人で飲むことはないし、友だちや仲間たちともソフトドリンクしか飲まなくなっていたのにである。それほど正気を失っていたのだ。いや、正気を失っていたのではなく、不安だったと言う方が当たっている。(2018/12/09)

映画を見ているときから、無性にワインが飲みたかった。赤いワインが。まだ日が高いのに、小さなコーヒーショップに入った。一人で。家でも一人で飲むことはないし、友だちや仲間たちともソフトドリンクしか飲まなくなっていたのにである。それほど正気を失っていたのだ。いや、正気を失っていたのではなく、不安だったと言う方が当たっている。(2018/12/09)

みる・よむ・きく 映画『モルゲン、明日』 何事も自分で考える 判断基準は「ナチス時代の再現はノー 」 笠原眞弓  「福島」という日本で原発が爆発しながら、それを受けてドイツで全原発の廃炉がきまった。ドイツで出来て、日本で出来ないのは「なぜ」か。坂田雅子さんは、映画作りはまず自分の疑問からはじまるというが、前作『私の、終わらない旅』も「なぜ」からはじまっていた。そして今回も。(2018/09/16)

「福島」という日本で原発が爆発しながら、それを受けてドイツで全原発の廃炉がきまった。ドイツで出来て、日本で出来ないのは「なぜ」か。坂田雅子さんは、映画作りはまず自分の疑問からはじまるというが、前作『私の、終わらない旅』も「なぜ」からはじまっていた。そして今回も。(2018/09/16)

みる・よむ・きく 映画『ポップ・アイ』 役立たず同士の500キロ 笠原眞弓 みる・よむ・きく 映像美を通して訴えてくる労働と人権 『機械人間』 笠原眞弓  ラーフル・ジャイン氏の初監督作品の、シリアスなインド映画である。映画がはじまって数分、何の説明もなくただ工場の騒音と無言で働く労働者の姿が映し出される。大きな機械と人間の動き。暗い中にくっきりと浮かぶ「働き人」たち。光と闇とが交錯し、人の働く姿はこんなに美しいのかと思う。そして懐かしささえ覚える。私の家は、水道管のジョイントなどをつくる鋳物工場の隣りだった。いつも騒音の中にいた。働いているお兄さんたちをただ眺めているのが好きだった。そんな情景が浮かんでくる。(2018/07/28)

ラーフル・ジャイン氏の初監督作品の、シリアスなインド映画である。映画がはじまって数分、何の説明もなくただ工場の騒音と無言で働く労働者の姿が映し出される。大きな機械と人間の動き。暗い中にくっきりと浮かぶ「働き人」たち。光と闇とが交錯し、人の働く姿はこんなに美しいのかと思う。そして懐かしささえ覚える。私の家は、水道管のジョイントなどをつくる鋳物工場の隣りだった。いつも騒音の中にいた。働いているお兄さんたちをただ眺めているのが好きだった。そんな情景が浮かんでくる。(2018/07/28)

みる・よむ・きく 『タクシー運転手 約束は海を越えて』 キャンドル革命につながる今 笠原眞弓  この3月29日東京都議会はストーカーを念頭に置いた迷惑防止条例を成立させ今年7月から施行される。この法案は憲法を越えているとの批判もあり、警察関係は否定をしているものの、現在連日行われている「安倍政権にNO」のような路上集会などにも規制がかかるのでは、と懸念されている。さて、映画『タクシー運転手 約束は海を越えて』は、38年前に実際に韓国の全羅道光州市で起きた事件である。(2018/04/15)

この3月29日東京都議会はストーカーを念頭に置いた迷惑防止条例を成立させ今年7月から施行される。この法案は憲法を越えているとの批判もあり、警察関係は否定をしているものの、現在連日行われている「安倍政権にNO」のような路上集会などにも規制がかかるのでは、と懸念されている。さて、映画『タクシー運転手 約束は海を越えて』は、38年前に実際に韓国の全羅道光州市で起きた事件である。(2018/04/15)

みる・よむ・きく 吸い込んだ石綿の行方は ―『ニッポン国VS泉南石綿村』(原一男監督) 笠原眞弓  31年前、渋谷の坂をフラフラと歩いていた私。あんな映画撮っちゃって大丈夫? などと考えながら。そ う、原一男監督『ゆきゆきて、神軍』。あの怒りのかたまりのような映像を初めて見た時の衝撃は忘れられない。今回のアスベスト裁判の映画をあの激しい怒りの画面を期待して見ると肩すかしだ。監督自身も言うように、出だしには「怒り」がなく、撮影隊は拍子抜けである。石綿(アスベスト)で被害を受け、肺に病巣をもち、苦しい闘病生活を強いられているにも拘わらず、遺族は「晩年は孫と遊んで笑いながら逝ったから、そっとしておいてほしい」と。(2018/03/09)

31年前、渋谷の坂をフラフラと歩いていた私。あんな映画撮っちゃって大丈夫? などと考えながら。そ う、原一男監督『ゆきゆきて、神軍』。あの怒りのかたまりのような映像を初めて見た時の衝撃は忘れられない。今回のアスベスト裁判の映画をあの激しい怒りの画面を期待して見ると肩すかしだ。監督自身も言うように、出だしには「怒り」がなく、撮影隊は拍子抜けである。石綿(アスベスト)で被害を受け、肺に病巣をもち、苦しい闘病生活を強いられているにも拘わらず、遺族は「晩年は孫と遊んで笑いながら逝ったから、そっとしておいてほしい」と。(2018/03/09)

みる・よむ・きく 肩を寄せ合う中国の底辺労働者たちードキュメンタリー映画『苦い銭』 笠原眞弓  この映画は、2014年から2016年にかけて撮影されたドキュメンタリーである。その頃、世界の格安アパレル産業の地図が塗り替わり、中国では既にひと頃の勢いは無くなっていた時期ではなかったか。(2018/01/17)

この映画は、2014年から2016年にかけて撮影されたドキュメンタリーである。その頃、世界の格安アパレル産業の地図が塗り替わり、中国では既にひと頃の勢いは無くなっていた時期ではなかったか。(2018/01/17)

みる・よむ・きく 映画『夜間もやってる保育園』 長時間保育の是非を問う前に見たい映画 笠原真弓  新宿は、不思議な街。あの新宿通り、職安通りの表通りはともかく、歌舞伎町やちょっと入ったところに小さい飲み屋街がある。子どものころはもちろん、大人になっても路地は一人で歩けない。そんな新宿の喧騒から一歩入った2階建ての住宅の並ぶ一角に、「エイビイシイ保育園」がある。あれは何年前だったか、夜間保育もやっていると聞き、子を持つ親としての関心から当時仕事をしていた婦人雑誌で紹介するために訪ねた。(2017/09/19)

新宿は、不思議な街。あの新宿通り、職安通りの表通りはともかく、歌舞伎町やちょっと入ったところに小さい飲み屋街がある。子どものころはもちろん、大人になっても路地は一人で歩けない。そんな新宿の喧騒から一歩入った2階建ての住宅の並ぶ一角に、「エイビイシイ保育園」がある。あれは何年前だったか、夜間保育もやっていると聞き、子を持つ親としての関心から当時仕事をしていた婦人雑誌で紹介するために訪ねた。(2017/09/19)

みる・よむ・きく 映画『夜明けの祈り』 いつも弱い者が犠牲になる戦争 笠原眞弓  この映画を観ている間、何か得体のしれないドロっとしたものに飲み込まれていく気がしていた。そうだ、昔流行った子どものおもちゃ“スライム”のようなものだ。掴みどころがないのに、確かに存在する。こちらが毅然としていなければ、飲みこまれてしまう。戦争っていつでもそうだ。そしてある知事経験者は、「慰安所の設置は、何も日本軍に限ったことではない」とうそぶき、「金をやるからもうなかったことにしろ」と迫る首相もいる。みんな男だ。(2017/06/23)

この映画を観ている間、何か得体のしれないドロっとしたものに飲み込まれていく気がしていた。そうだ、昔流行った子どものおもちゃ“スライム”のようなものだ。掴みどころがないのに、確かに存在する。こちらが毅然としていなければ、飲みこまれてしまう。戦争っていつでもそうだ。そしてある知事経験者は、「慰安所の設置は、何も日本軍に限ったことではない」とうそぶき、「金をやるからもうなかったことにしろ」と迫る首相もいる。みんな男だ。(2017/06/23)

みる・よむ・きく 『圧殺の海―沖縄・辺野古』 世界一生き物の多い海で…… 笠原真弓  「圧殺の海」、それは全編闘争現場といっても過言ではない。

(2015/02/02)

「圧殺の海」、それは全編闘争現場といっても過言ではない。

(2015/02/02)

みる・よむ・きく 戦争はなぜ起こるのか 1959年制作『汝 多くの戦友たち』 笠原真弓  宅配便が届いた。『汝 多くの戦友たち』のDVDだ。1959年に製作し、60年に輸入されたが、国内に入るまでも大変だった。映倫に引っかかってずたずたにされるところを裁判に持ち込んでなんとか救い出し(時の連合が尽力)、何ヶ所か手を入れて上映できたというもの。(2014/11/12)

宅配便が届いた。『汝 多くの戦友たち』のDVDだ。1959年に製作し、60年に輸入されたが、国内に入るまでも大変だった。映倫に引っかかってずたずたにされるところを裁判に持ち込んでなんとか救い出し(時の連合が尽力)、何ヶ所か手を入れて上映できたというもの。(2014/11/12)

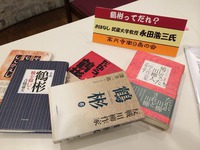

文化 「鶴彬ってだれ?」 抵抗する17文字 永田浩三さんのお話 笠原真弓  高円寺南9条の会主催の「鶴彬ってだれ?亅に行く。なるほど、権力に楯突いて自説を曲げずに17音字の川柳に世の中の理不尽を吐いていった鶴彬である。9条の会が、言論が弾圧されそうになっている今の時期に、取り上げるのは的を射ていると一人納得して、出かけることにした。プログラムは映画「鶴彬 こころの軌跡亅と永田浩三さんのお話で、映画の方は、一度見たので、軽い気持ちだった。ところが、この映画がよかった。(2014/10/16)

高円寺南9条の会主催の「鶴彬ってだれ?亅に行く。なるほど、権力に楯突いて自説を曲げずに17音字の川柳に世の中の理不尽を吐いていった鶴彬である。9条の会が、言論が弾圧されそうになっている今の時期に、取り上げるのは的を射ていると一人納得して、出かけることにした。プログラムは映画「鶴彬 こころの軌跡亅と永田浩三さんのお話で、映画の方は、一度見たので、軽い気持ちだった。ところが、この映画がよかった。(2014/10/16)

文化 手と足をもいだ丸太にしてかえし 反戦川柳人鶴彬碑前祭に参加して 笠原真弓  鶴彬は(1909〜1938)、第2次世界大戦中に投獄され、赤痢に感染して29歳の若さで、手錠をベッドにくくりつけられたまま、病院のベッドで死んだ、プロレタリア川柳人である。また、日本無産者芸術連盟の会員でもあった。9月14日、鶴彬の生地、石川県かほく市で碑前祭があった。(2014/10/05)

鶴彬は(1909〜1938)、第2次世界大戦中に投獄され、赤痢に感染して29歳の若さで、手錠をベッドにくくりつけられたまま、病院のベッドで死んだ、プロレタリア川柳人である。また、日本無産者芸術連盟の会員でもあった。9月14日、鶴彬の生地、石川県かほく市で碑前祭があった。(2014/10/05)

みる・よむ・きく 映画『グレート デイズ 夢に挑んだ父と子』を見る 「人間捨てたもんじゃない」 笠原真弓  私はもう40年くらい、障害児(者)の水泳指導のボランティアをしている。それで、そういうテーマの映画は、なんとなく見に行っている。この映画、『グレート デイズ 夢に挑んだ父と子』も、障害者の映画なのだ。もうすぐ18歳になる車椅子の息子と、息子に正面から向き合おうとしない父、仕事にも、息子にも懸命に取り組む健気な母と優しい姉や友人たちの醸し出す空気を捉えた、最高のホームドラマだ。(2014/07/09)

私はもう40年くらい、障害児(者)の水泳指導のボランティアをしている。それで、そういうテーマの映画は、なんとなく見に行っている。この映画、『グレート デイズ 夢に挑んだ父と子』も、障害者の映画なのだ。もうすぐ18歳になる車椅子の息子と、息子に正面から向き合おうとしない父、仕事にも、息子にも懸命に取り組む健気な母と優しい姉や友人たちの醸し出す空気を捉えた、最高のホームドラマだ。(2014/07/09)

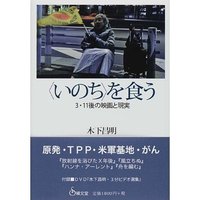

みる・よむ・きく 映画評を超えた映画評『〈いのち〉を食う 3.11後の映画と現実』木下昌明著を読む 笠原真弓  表題の本は、一応映画評である。“一応”といったのには、ワケがある。つまり、映画を通して、木下さん自身の人生が語られているからだ。実は、彼とは活動仲間である。普段から彼の映画評は読んでいる。にもかかわらず、1冊にまとまったこの本の、1ページ目から刺激的だった。しかも、あろうことか、この本には著者の撮影した数篇のDVDが添付されている。映画評論家が映像アクティビストとしても、デビューしたのである。(2014/07/07)

表題の本は、一応映画評である。“一応”といったのには、ワケがある。つまり、映画を通して、木下さん自身の人生が語られているからだ。実は、彼とは活動仲間である。普段から彼の映画評は読んでいる。にもかかわらず、1冊にまとまったこの本の、1ページ目から刺激的だった。しかも、あろうことか、この本には著者の撮影した数篇のDVDが添付されている。映画評論家が映像アクティビストとしても、デビューしたのである。(2014/07/07)

|

|

| Copyright (C) Berita unless otherwise noted. |

| よくある質問 | お問い合わせ | 利用規約 | 各種文書 | 広告掲載 | 記事配信 | 会社概要 |