|

|

|

・団体購読のご案内 ・「編集委員会会員」を募集 橋本勝21世紀風刺絵日記

リンク記事 記事スタイル ・コラム ・みる・よむ・きく ・インタビュー ・解説 ・こぼれ話 特集 ・国際 ・政治 ・入管 ・アジア ・検証・メディア ・欧州 ・核・原子力 ・人権/反差別/司法 ・市民活動 ・反戦・平和 ・みる・よむ・きく ・中東 ・環境 ・文化 提携・契約メディア ・AIニュース   ・司法 ・マニラ新聞  ・TUP速報    ・じゃかるた新聞 ・Agence Global ・Japan Focus  ・Foreign Policy In Focus ・星日報 Time Line ・2026年02月14日 ・2026年02月10日 ・2026年02月07日 ・2026年02月06日 ・2026年02月05日 ・2026年02月04日 ・2026年02月01日 ・2026年01月31日 ・2026年01月30日 ・2026年01月29日 |

記者鳥居英晴検証・メディア 同盟記事も創作だった 皇居前広場の記事 同盟通信の報道を検証する(3) 朝日新聞は昨年、玉音放送を受けての皇居前広場の様子を描いた八月十五日付の同紙朝刊の記事が創作された予定稿であったことを初めて認めた。同盟通信もこれと同じことをやっていた。ところが、同盟のローマ字対外放送は、その予定稿を誤って事前に送信、途中で慌てて中断したが、これを米国が傍受、翻訳し、APが全世界に配信した。京都新聞などが、この同盟の創作記事を掲載している(鳥居英晴)。(2010/08/13) 検証・メディア 首相会見の同盟英文テキストを発見 「悪訳」したのは米側 同盟通信の報道を検証する(2) ポツダム宣言「黙殺」をめぐるもう一つの記事が、鈴木貫太郎首相の記者会見である。これまで同盟が鈴木首相の「黙殺」を「ignore」と訳したとされてきたが、その同盟の英文記事自体が示されたことはなかった。同盟が鈴木の黙殺発言を「ignore it entirely」(完全に無視する)と訳したとする俗説さえある。この同盟の英文記事をこのほど発見し、「ignore it entirely」と「悪訳」したのは米国側であることが確認できた(鳥居英晴)。(2010/08/12) 検証・メディア 情報の出所がない記事がもとだった ポツダム宣言「黙殺」の報道 同盟通信の報道を検証する(1) 共同通信と時事通信の前身である戦前の国策通信社、同盟通信は、日本政府がポツダム宣言を「黙殺」するとしたことを「ignore」と訳した。「ignore」は誤訳であり、それが原爆投下を招いたとする俗説まで、「黙殺」の翻訳についてはさまざまな議論がある。「黙殺」の報道など、終戦間際の同盟の英文報道を検証しているなか、新たな事実が浮かび上がった(鳥居英晴)。(2010/08/11) 時事英語一口メモ ドル安と「隣人を乞食にする」政策 米国と中国が為替政策をめぐって、激しい攻防を続けている。ガイトナー財務長官などは表向き「強いドルを望む」という発言を繰り返しているが、米国は景気回復のために低金利、ドル安を維持している。一方、中国は昨年夏から人民元の対ドル相場を事実上固定(peg)しており、ドル安に連動して人民元安が進んでいる。これに対して米国内では、輸出を有利にするための為替操作であるとの批判が高まっている。これをbeggar-my-neighbor(近隣窮乏化)政策だと言っているのは、ノーベル経済学賞受賞者のポール・クルーグマン教授だ。しかし、米国こそbeggar-my-neighbor政策を取っているという主張もある(鳥居英晴)。(2009/11/22) 時事英語一口メモ 【番外】ロケットをミサイルと言い換えて報じる日本のマスメディア 米CNNは1日、米軍高官の話として、北朝鮮が長距離ロケット(rocket)への燃料注入を開始したと報じた。これを転電した日本の主要マスメディアはすべて、「ロケット」という表現をわざわざ「ミサイル」と言い換えて報じた。北朝鮮が人工衛星の打ち上げと主張しているものについて、CNNをはじめ主要英文メディアはrocketと表現しているものが多い。日本のマスメディアがミサイルであると断定的に報じているのは異様である。(鳥居英晴)(2009/04/03) 時事英語一口メモ 【60】レモン社会主義と国有化 米銀大手のシティグループとバンク・オブ・アメリカが国有化(nationalization)されるのは避けられない見通しだ。nationalizationは、the dreaded n-word of Wall Street(「ウォールストリートにとってNで始まる恐ろしい言葉」USAToday 2月20日)である。それがsocialism(社会主義)を連想させるからだ。だが、ポール・クルーグマン教授によれば、米政府が計画している銀行救済策は、“lemon socialism”(レモン社会主義)であるという。(鳥居英晴)(2009/02/27) 時事英語一口メモ 【59】景気対策法案と豚肉 景気対策法案が米国議会で可決された。同法案は議会では、歳出を拡大せずに減税に重点を置く共和党の強い抵抗にあった。共和党は同法案をpork-filled(豚肉でいっぱい)、earmark-laden(耳標だらけ)であると反対したのに対し、民主党はpork-free(豚肉なし)であると反論した。porkとearmarkは同じ意味で、earmarkも豚と関連している言葉。景気対策になぜ豚が関係するのか?(鳥居英晴)(2009/02/13) 時事英語一口メモ 【58】「鋳造された鉛作戦」と命名したイスラエルの意図  イスラエル国防軍は、12月27日に始めたパレスチナ自治区ガザ地区への攻撃を“Operation Cast Lead”(キャスト・レッド作戦)と命名(code-name)した。直訳すると「鋳造された鉛作戦」となる。ユダヤの祭日ハヌカに関連した詩からとられた。ハヌカは「神殿清めの祭り」とも呼ばれ、紀元前2世紀、異教徒によって汚された神殿を清めたことを記念して始まった。「鋳造された鉛」とは、ハヌカで子供たちが遊ぶドレイドル(こま)を指している。ドレイドルは、ユダヤ教が弾圧されたことを象徴するものであるという。(鳥居英晴)(2009/01/05)

イスラエル国防軍は、12月27日に始めたパレスチナ自治区ガザ地区への攻撃を“Operation Cast Lead”(キャスト・レッド作戦)と命名(code-name)した。直訳すると「鋳造された鉛作戦」となる。ユダヤの祭日ハヌカに関連した詩からとられた。ハヌカは「神殿清めの祭り」とも呼ばれ、紀元前2世紀、異教徒によって汚された神殿を清めたことを記念して始まった。「鋳造された鉛」とは、ハヌカで子供たちが遊ぶドレイドル(こま)を指している。ドレイドルは、ユダヤ教が弾圧されたことを象徴するものであるという。(鳥居英晴)(2009/01/05)

時事英語一口メモ 【57】今年の英語流行語大賞 bailout、change、hypermiling、 overshare 今年の新語・流行語大賞が発表されたが、英語界でも毎年、the word of the year が選ばれる。the word of the yearを発表する出版社や団体などは主に5つあるが、このうち4つが出そろった。今年は大統領選挙、金融危機を反映しているが、それぞれ選考の個性が出ている。米大手出版社のメリアム・ウェブスター(Merriam-Webster)はbailout、Global Language Monitorはchange、新オクスフォード米語辞典(New Oxford American Dictionary)はhypermiling、Webster’s New World Dictionaryはovershareをそれぞれ選んだ。American Dialect Societyが選ぶthe word of the yearは1月に発表される。(鳥居英晴)(2008/12/03) 時事英語一口メモ 【56】プレーンバニラ金融とエキゾチック金融 金融危機の要因になったのはexotic finance(エキゾチック金融)だとされる。金融市場は伝統的で単純な商品、plain vanilla(プレーンバニラ)の世界だったが、21世紀に入りleverage(レバレッジ、テコ)をかけた複雑なexotic financial instruments((エキゾチック金融商品)が市場を支配するようになった。plain vanillaは「簡潔な」という意味で、plain vanilla ice creamが語源である。それに対比されるのがexotic。exoticはtoxic(有毒)にもなった。exotic and toxic financial instruments(エキゾチックで有毒な金融商品)という表現もみられる。(鳥居英晴)(2008/11/06) 時事英語一口メモ 【55】「黄金の落下傘」を禁止 高まる「デブ猫」への反感 日本では”fat cat”(デブ猫)がテレビの動物番組で人気になっているが、金融危機が深刻化している欧米では怨嗟の的になっている。”fat cat”には“golden parachute”(ゴールデンパラシュート)も用意されている。米国で金融救済法が審議されていた最中に配信されたニューヨーク発のAFP通信の記事(9月26日)にはPopular anger puts fat cat CEOs on the run(国民の怒りでデブ猫CEOは逃亡中)という見出しが付いていた。(鳥居英晴)(2008/10/14) 時事英語一口メモ 【番外】米国籍受賞者を日本人とする日本語メディア 今年のノーベル物理学賞の受賞者に南部陽一郎、小林誠、益川敏英の3氏が決まった。南部氏は米国籍であるのにかかわらず、日本語メディアは日本人3人としている。内外の英文メディアは一致して日本人2人、米国人1人と報じている。日本語メディアの国際感覚ぶりが表れたようだ。(鳥居英晴)(2008/10/08) 時事英語一口メモ 【54】Bailout、Rescue、TARP、EESA 金融救済法と政治用語 “War on terror”(テロ戦争)などの言葉を作り出して、議論をコントロールすることを”framing the issue”という。巨額の公的資金を投入して金融機関から不良資産を買い取ることを柱とした法案をめぐっては、米政府は”framing the issue”ができなかったようだ。政府側は法案をrescueと表現し、メディアにbailoutは使わないように求めた。しかし、bailoutと呼ぶメディアが圧倒的であった。Bailoutもrescueも救済を意味するが、なぜ政府はbailoutという言葉を避けたのか。(鳥居英晴)(2008/10/07) 時事英語一口メモ 【53】金融危機と「レバレッジ解消のパラドックス」 「世紀に一度once-in-a-century 」(アラン・グリーンスパン)という米国の金融危機で何が起きているのか。キーワードはdeleverage(デレバレッジ)である。「レバレッジ解消」「レバレッジ外し」「レバレッジ引き下げ」「脱レバレッジ」などと訳されている。“The shadow banking system”(影の銀行システム)という言葉を流行らせた、世界最大の債券運用会社PIMCO(ピムコ)のポール・マカリーは 、いま起きている現象を“the paradox of deleveraging”(レバレッジ゛解消のパラドックス)と呼んでいる。(鳥居英晴)(2008/09/22) 時事英語一口メモ 【52】グルジア紛争とrevisionism、revanchism グルジアへのロシアの軍事介入をめぐって、ロシアと欧米の対立が深まり、「新冷戦」の到来という見方も出ている。ロシアを非難するのに使われている言葉には、expansionism(拡張主義)、 imperialism(帝国主義)、revanchism(失地回復主義)、revisionism(修正主義)などがある。分かりづらい言葉が revisionismである。かつて中国がソ連を非難するために投げつけた言葉でもある。(鳥居英晴)(2008/09/08) 時事英語一口メモ 【51】「微笑天使」の口パク 北京五輪開会式で、9歳の少女が革命歌曲を歌う場面が全世界に流された。お下げ髪の林妙可は中国国内では「微笑天使」と呼ばれるようになった。ところが、これは“口パク” (假唱、対口型、lip syncing)で、実際に歌っていた(幕后献声)のは7歳の楊沛宜であったことが明らかになった。英文メディアはこれをChina's Milli Vanilli momentと呼んでいる。(鳥居英晴)(2008/09/08) 時事英語一口メモ 【50】「憤青」と「醜い中国人」 チベットでの騒乱に端を発した中国に対する国際的な非難の高まりに、北京五輪の開催を前にした中国では、特に若者たちの間で民族主義的感情が高まっている。そうした青年たちは「憤青」(fenqing)と呼ばれる。英紙と米紙の2人の記者は、4月末、亡くなった中国人作家が批判した中国文化の傾向を fenqingに見出している。(鳥居英晴)(2008/09/08) 時事英語一口メモ 【49】Splittistと人面獣心 中国当局はチベット仏教の最高指導者ダライ・ラマを「分裂主義者」と呼んでいるが、中国のメディアはこれを英語ではsplittistと訳していることが多い。しかし、splittistという言葉は中国製英語である。Splittistという言葉は、チベットやウイグルの少数民族や台湾をめぐる問題に対して使われているが、中国がこの言葉を使い出したのは、1960年代の国際共産主義運動をめぐる対立のさいであった。この言葉はpejorativeな意味が込められている。(鳥居英晴)(2008/09/08) 時事英語一口メモ 【48】ジングルメールとノンリコースローン 米国でサブプライムローン(信用度の低い借り手向け住宅ローン)危機が深まる中、住宅ローンを返済できなくなった人々が、家からwalk away(立ち退き)、家のかぎを入れた封筒を銀行に送り返すケースが急増している。この封筒をjingle mail(ジングルメール)という。かぎがjingle(チリンチリンと鳴る)ことから名づけられた。この現象は米国の住宅ローンのほとんどがnon- recourse loan(ノンリコースローン)であることから起きている。サブプライムローンとノンリコースローンの制度は表裏一体である(鳥居英晴)。(2008/09/08) 時事英語一口メモ 【47】ウォールストリート対メインストリート 米大手証券ベアー・スターンズが経営破たんし、連邦準備制度理事会(FRB)の支援のもと、JPモルガン・チェースに身売りされることになった。一方で、サブプライム・ローン(信用度の低い借り手向け住宅ローン)で住宅を購入した人たちがローンの支払いができずに住宅を差し押さえられる (foreclosure)ケースが急増している。こうした記事の中で出てくるのが、“Wall Street”(ウォールストリート)と“Main Street”(メインストリート)を対比した表現である。(鳥居英晴)(2008/09/08) 時事英語一口メモ 【46】「影の銀行システム」への取り付け騒ぎ 経営破たんした米証券大手のベアー・スターンズは、米銀行大手のJPモルガン・チェースにfire sale(激安で)救済買収された。メディアはこれを、連邦準備制度理事会(FRB)による”shotgun marriage”(強制結婚)と呼んでいる。「金融危機は新自由主義グローバリゼーションの終えんと新たな規制の時代の始まりを告げるもの」(IPS3月20日)なのか。破たんは、bank run(取り付け騒ぎ)で資金繰りが急速に悪化したためだ。エコノミストによると、現在起きている金融危機はrun on the shadow banking system(影の銀行システムへの取り付け騒ぎ)であるという。”shadow banking system”とは何か?(鳥居英晴)(2008/03/30) 時事英語一口メモ 【45】waterboarding (水責め)とt-word  ブッシュ米大統領は8日、米中央情報局(CIA)がテロ容疑者への尋問でwaterboarding (水責め)などの手法を用いることを禁止する法案に拒否権を発動した。これを報じたニューヨーク・タイムズ紙が、torture(拷問)という言葉を使わずにwaterboardingを説明したことに対して、米国のジャーナリストがthird-rate journalism (三流ジャーナリズム)だとこき下ろした。(鳥居英晴)

(2008/03/17)

ブッシュ米大統領は8日、米中央情報局(CIA)がテロ容疑者への尋問でwaterboarding (水責め)などの手法を用いることを禁止する法案に拒否権を発動した。これを報じたニューヨーク・タイムズ紙が、torture(拷問)という言葉を使わずにwaterboardingを説明したことに対して、米国のジャーナリストがthird-rate journalism (三流ジャーナリズム)だとこき下ろした。(鳥居英晴)

(2008/03/17)

時事英語一口メモ 【44】ヒラリー・クリントンの「台所の流し(キッチンシンク)戦略」 "kitchen sink strategy”(台所の流し戦略)という言葉が米大統領選に関する英文記事に登場し始めた。民主党指名争いで窮地に追い込まれたヒラリー・クリントン陣営が発動した作戦だ。クリントンが3月4日に行われた予備選挙でテキサスとオハイオの重要な2州を制し、土壇場で踏みとどまったのは、この作戦が功を奏したためだと言われている。(鳥居英晴) (2008/03/10) 時事英語一口メモ 【42】世襲政治と民主主義 ブッシュ王朝、クリントン王朝、カストロ王朝、金王朝・・・。王政の廃止を決めたネパールではコイララ王朝がそれに取って代わろうとしている。日本でも世襲政治家の首相が続いている。ボストン・グローブ紙のH.D.S. Greenwayのコラム(1月8日)のタイトルのように、”dynastic politics at work”(世襲政治が稼働中である)。独裁体制のもとではもちろん、選挙を通じたものであっても、dynastyはdemocracyと言えるのであろうか。(鳥居英晴) (2008/02/12) 時事英語一口メモ 【41】「国境を越えた投資」か「国境を越えた国有化」か  Sovereign wealth fund(ソブリン・ウェルス・ファンド)はいま最もホットな話題である。1月のダボス会議ではSWFが主要なテーマになった。焦点は、SWFが旧来の“cross-border investment”(国境を越えた投資)なのか、あるいはサマーズ元財務長官が言うところの(政府が他国の自由市場で干渉をする)“cross-border nationalization”(国境を越えた国有化)なのかである。(鳥居英晴)

(2008/02/07)

Sovereign wealth fund(ソブリン・ウェルス・ファンド)はいま最もホットな話題である。1月のダボス会議ではSWFが主要なテーマになった。焦点は、SWFが旧来の“cross-border investment”(国境を越えた投資)なのか、あるいはサマーズ元財務長官が言うところの(政府が他国の自由市場で干渉をする)“cross-border nationalization”(国境を越えた国有化)なのかである。(鳥居英晴)

(2008/02/07)

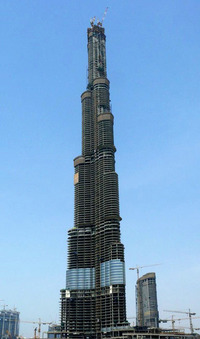

時事英語一口メモ 【40】「暗い部屋の象」 英紙フィナンシャル・タイムズの主席経済コメンテーター、マーティン・ウルフの“Why the global financial turmoil is like an elephant in a dark room”と題するコラム(1月22日)はgooニュースでは「金融危機は、暗い部屋で暴れるゾウのように」と訳されているが、これはおかしい。“an elephant in a dark room”とは、暗い部屋にいる象を触って何であるかをあてるという話である。日本人なら、あの有名な説話を思い出すはずだ。「群盲象を撫でる」「群盲評象」である。起源はインドの仏教説話で、東と西に分かれて世界に広まったようだ。(鳥居英晴) (2008/01/31) 時事英語一口メモ 【39】change 米国政治の聖杯 今年の米大統領選挙では民主、共和両党の候補者は誰もが”change agent”(変革者)、”candidate of change”(変革の候補者)であると訴え、”change”(変化)がwatchword(標語)になっている。”change”は”Holy Grail of American politics”(米国政治の聖杯)になった。(鳥居英晴) (2008/01/17) 時事英語一口メモ 【38】「りんごとりんごの比較」 購買力平価か為替レートか 中国経済は40%も過大評価されていた。世界銀行が最新の購買力平価(Purchasing Power Parity、PPP)を使って2005年の各国の国内総生産(GDP)を見直した結果である。これはどういう意味を持つのか。ニューヨーク・タイムズ記者のハワード・フレンチは“fuzzy logic of quantum physics”(量子物理学のファジー理論)に似ているという。(鳥居英晴) (2007/12/30) 時事英語一口メモ 【37】デカップリング 国際経済での今年の流行語は“decoupling”(デカップリング)であろう。「世界経済の米国からの切り離し(デカップリング)」を意味する。米国経済が減速しても中国などの新興諸国や欧州が世界の経済成長を引っ張り、世界経済の拡大が継続するという説だ。世界経済が米国依存から脱却し、多極化するというパラダイムシフトである。サブプライムローン問題に端を発した金融危機の中、デカップリング論が試されている。(鳥居英晴) (2007/12/19) 時事英語一口メモ 【36】「資源の呪い」 “resource curse”(資源の呪い)という経済用語がある。“paradox of plenty”(豊富さの逆説)という言い方もする。天然資源に恵まれた国は、乏しい国より経済発展が遅れる傾向にあるということを説明する時に使われる。「われわれは石油の呪いの犠牲者だ。石油国家は非常に豊かだ。だがその反面、この富は“a blessing and a curse”(祝福であり呪い)でもある。経済的病である」。ベネズエラのタルクアル紙のテオドロ・ペトコフ編集長はウゴ・チャベス大統領を批判して、次のように述べる。(鳥居英晴) (2007/12/10) 時事英語一口メモ 【35】「超高層ビルの呪い」  「さあ、天まで届く塔のある町を建て、有名になろう。そして、全地に散らされることのないようにしよう」(創世記第11章第4節)バベルに建てられた塔を見て、神は人間のごう慢さの原因は言葉が同じことが原因であると考えた。そこで、言葉を混乱(バラル)させ、世界各地に散らされたという。アラブ首長国連邦のドバイで建設中の超高層ビル「ブルジュ・ドバイ」が、台湾・台北市にある「台北101」を抜いて世界一高いビルとなった。2008年に完成する。世界一高い超高層ビルの建設は経済危機の前触れとなるという説がある。“skyscraper curse”(超高層ビルの呪い)である。ブルジュ・ドバイが「砂上の楼閣」になることはないのか。(鳥居英晴)

(2007/12/03)

「さあ、天まで届く塔のある町を建て、有名になろう。そして、全地に散らされることのないようにしよう」(創世記第11章第4節)バベルに建てられた塔を見て、神は人間のごう慢さの原因は言葉が同じことが原因であると考えた。そこで、言葉を混乱(バラル)させ、世界各地に散らされたという。アラブ首長国連邦のドバイで建設中の超高層ビル「ブルジュ・ドバイ」が、台湾・台北市にある「台北101」を抜いて世界一高いビルとなった。2008年に完成する。世界一高い超高層ビルの建設は経済危機の前触れとなるという説がある。“skyscraper curse”(超高層ビルの呪い)である。ブルジュ・ドバイが「砂上の楼閣」になることはないのか。(鳥居英晴)

(2007/12/03)

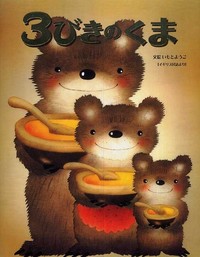

時事英語一口メモ 【34】「成功に応じた帰還」 偉大な王様ブッシュ? ブッシュ大統領がイラク政策に関連してまたも新しいキャッチフレーズを編み出した。” return on success”(成功に応じた帰還)だ。returnには帰還という意味の他に経済的利益という意味がある。これは一種の暗喩である。ニューヨーク・タイムズ紙はこれをオーウェル的スローガンだと批判した。(鳥居英晴) (2007/09/17) 時事英語一口メモ 【33】ブラウン首相、「対テロ戦争」の使用を禁止 首相に就任直後にテロ事件に見舞われた英国のブラウン首相は閣僚に対して、”war on terror”(対テロ戦争)という言葉を使わないように指示した。またテロ事件に関連して”Muslim”(イスラム教徒)という言葉の使用禁止も申し渡した。これに対して保守派のコラムニストのメラニー・フィリップスは、“Britain is now fighting a war it dares not name.”(英国は名前をつける気のない戦争を戦っている)と評した。(鳥居英晴) (2007/07/26) 時事英語一口メモ 【32】(続)「資本主義の王」と国家資産基金 「国家資産基金」「国富ファンド」「国家ファンド」・・・。外貨準備をリスク資産に投資する政府系ファンド、sovereign wealth fund(SWF)の日本語名が混乱している。そうした中、日本もSWFを設立すべきか議論が始まった。中国とロシアのSWFの動きに神経質になっている欧州は、基幹産業がSWFに買収されないよう対抗策に乗り出した。SWFをめぐる国際金融覇権争いが始まった。キーワードは”financial protectionism”(金融保護主義)だ。(鳥居英晴) (2007/07/19) 時事英語一口メモ 【31】「ハゲタカ・ファンド」と「イナゴ・ファンド」 日本企業を買いたたく外資ファンドを描いたNHKドラマ「ハゲタカ」がヒットし、日本でもハゲタカ・ファンドがよく知られる言葉になった。これはvulture fundの翻訳語だが、locust fund(イナゴ・ファンド)という言葉はドイツ生まれだ。(鳥居英晴) (2007/07/09) 時事英語一口メモ 【30】「中国の特色あるオランダ病」 中国は“socialism with Chinese characteristics”(中国の特色ある社会主義)を標ぼうしている。しかし、20年以上前の標語はいまや色あせ、“capitalism with Chinese characteristics”(中国の特色ある資本主義)とやゆされるようになって久しい。この標語の言い換えの最新版は、米エール大学経済学教授のグスタフ・ラニスの“Dutch Disease with Special Chinese Characteristics”(中国の特色あるオランダ病)だ。(鳥居英晴) (2007/07/06) 時事英語一口メモ 【29】「円キャリートレード」とミセス・ワタナベ 財務省の渡辺博史財務官の片言隻語は国際経済通信社が速報する。財務官は財務省の官僚No.2。英語の肩書きは、vice finance minister for international affairs。”Japan’s top currency diplomat”(日本の首席通貨外交官)の発言は為替相場を動かす。しかし、最近相場を動かしているのはMr. Watanabeではなく、Mrs Watanabesであるようだ。(鳥居英晴) (2007/06/25) 時事英語一口メモ 【28】「ゴルディロックス経済」と3匹のクマ  インフレ指標が落ち着き、雇用や景況感の改善で市場の米国経済に対する楽観的な見方が強まっている。Barron’s Online(6月3日)に “No Sign of the Three Bears”(3匹のクマが現れる兆候なし)という見出しの記事があった。「3匹のクマ」は、“Goldilocks and the Three Bears”という童話からきている。「クマ」は経済用語では弱気筋を意味する。つまり、“Goldilocks economy”(ゴルディロックス経済)の状態にあるというわけだ。(鳥居英晴)

(2007/06/18)

インフレ指標が落ち着き、雇用や景況感の改善で市場の米国経済に対する楽観的な見方が強まっている。Barron’s Online(6月3日)に “No Sign of the Three Bears”(3匹のクマが現れる兆候なし)という見出しの記事があった。「3匹のクマ」は、“Goldilocks and the Three Bears”という童話からきている。「クマ」は経済用語では弱気筋を意味する。つまり、“Goldilocks economy”(ゴルディロックス経済)の状態にあるというわけだ。(鳥居英晴)

(2007/06/18)

時事英語一口メモ 【27】「資本主義の王」と国家資産基金 中国の陰謀? 投資リターンを最大化するために、外貨準備の一部を運用するsovereign wealth fund(SWF)の設立がここ数年相次いでいる。中国が外貨準備のうち30億ドルを米プライベートエクイティ(private equity)大手のブラックストーン・グループに投資することを決めたことで、英文の新聞・雑誌はSWFについて相次いで取り上げている。SWFは巨大化することが見込まれており、外貨準備の債券(bond)から株(equity)へのシフトは国際金融市場に大きな影響を与えそうだ。(鳥居英晴) (2007/06/11) 時事英語一口メモ 【26】ウルフォウィッツの妻がブッシュに出した手紙の秘密 世界銀行のポール・ウルフォウィッツ総裁(63)が辞任する原因となった交際中の女性職員、シャハ・アリ・リザ(52)のことを英文メディアはさまざまな表現をしている。”girlfriend” “female companion” ”romantic partner” “close female friend”・・・。Salon.comは "neoconcubine"と呼んだ。neocon(ネオコン)とconcubine(愛人、サルタンなどに囲われたハーレムの女性)を掛け合わせた言葉だ。彼女をどのように呼ぶかは、秘密にされていることと関わり合いがあった。(鳥居英晴) (2007/06/04) 時事英語一口メモ 【25】「根拠なき熱狂」とバブル同士の結婚 米連邦準備制度理事会のグリーンスパン前議長が残した名文句の中に“irrational exuberance”(根拠なき熱狂)という言葉がある。米国のハイテク株バブルへの警句として、1996年12月の講演で使った。日課である早朝の入浴中に、この言葉を思いついたのだという。そのグリースパンが高騰する中国の株式市場について警鐘をならしたが、中国の投資家は聞く耳を持たないようだ。(鳥居英晴) (2007/05/30) 時事英語一口メモ 【24】「戦争ツァー(皇帝)」 Mission Impossible 米国では危機が生じるごとに”czar”(ツァー、皇帝)が指名される。最新のczarは”war czar”(戦争皇帝)である。イラクやアフガニスタン戦略の調整を行う。ワシントン・ポスト紙によると、当初は強い権限を持つ人物を配置する構想で、少なくとも5人のfour-star general(大将)の退役将軍に打診したが、断られた。結局、ブッシュ大統領が15日に指名したのは、イラク駐留米軍のペトレイアス司令官(陸軍大将)よりも格下の現役のthree-star general(中将)であった。(鳥居英晴) (2007/05/24) 時事英語一口メモ 【23】北京五輪は「大虐殺五輪」 北京五輪を”Genocide Olympics” (大虐殺五輪)と呼んで、ボイコットを呼び掛ける運動が欧米で盛り上っている。ダルフール紛争を抱えるスーダン政府に肩入れする中国に圧力を掛けるためだ。フランス大統領選挙では、左派のロワイヤルと中道のバイルがボイコットに賛成、当選した右派のサルコジが反対を表明した。国内では人権問題を抱え、資源確保に躍起となって独裁政権との関係を強めている中国に対し、国際的な風圧が強まっている。(鳥居英晴) (2007/05/10) 時事英語一口メモ 【22】「長い戦争」と「修辞的窮地」 ブッシュ政権はイスラム過激派との戦いを”Long War”(長い戦争)と呼んできたが、中東地域を管轄する米中央軍司令部は、この表現の使用をやめた。下院軍事委員会もこの言葉の使用を禁止した。米国は、いま戦っている戦争をどう呼んだらいいのか決められない“rhetorical quagmire”(修辞的窮地)に陥っている。(鳥居英晴) (2007/05/01) 時事英語一口メモ 【21】中東和平と「政治的地平」 中東和平をめぐり毎月のように中東を訪問してシャトル外交を繰り広げているライス米国務長官が最近好んで使っている言葉がある。”political horizon”という言葉である。”the newest buzzword in Middle East diplomacy”「中東外交の最新の流行語」(デビット・マコフスキー近東政策ワシントン研究所シニアフェロー)になっている。パレスチナ国家樹立を遠くに見据えた「政治的地平」という意味のdiplomatic speak (外交用語)である。マコフスキーが言うように、この言葉は”elusive”である。(鳥居英晴) (2007/04/04) 時事英語一口メモ 【20】アン・コールターのf-word  右翼のpundit(評論家)アン・コールターが民主党の大統領候補のジョン・エドワーズ元上院議員に対し、男の同性愛者の蔑称である”faggot”という言葉を使ったことで、ゲイの団体や民主党ばかりでなく、共和党からも非難を浴びている。「ジョークだ」と弁明に努めているが、彼女のコラムの掲載中止を決める新聞も相次いでいる。(鳥居英晴)

(2007/03/19)

右翼のpundit(評論家)アン・コールターが民主党の大統領候補のジョン・エドワーズ元上院議員に対し、男の同性愛者の蔑称である”faggot”という言葉を使ったことで、ゲイの団体や民主党ばかりでなく、共和党からも非難を浴びている。「ジョークだ」と弁明に努めているが、彼女のコラムの掲載中止を決める新聞も相次いでいる。(鳥居英晴)

(2007/03/19)

時事英語一口メモ 【19】「倭国」の英語の表記 朝鮮民主主義人民共和国(北朝鮮)のメディアが昨年12月から日本のことを「倭国」「島国」などの蔑称で本格的に呼び始めた。産経新聞の黒田勝弘ソウル支局長は「そんなに「『倭』」を使いたければ『在日朝鮮総連』も『在倭朝鮮総連』に『日帝』も『倭帝』に『朝日共同宣言』も『朝倭共同宣言』にしたらどうだろう。ついでに英文表記もJAPANではなく『WOE』とするか…と倭人記者はからかいたくなるのでした」(1月6日)と皮肉っているが、実際には英文の表記は『WOE』でも『WAE』でもない。(鳥居英晴) (2007/01/24) 時事英語一口メモ 【18】”surge”か”escalation”か”augmentation”か 増派をめぐる言葉の戦争 ブッシュ大統領が10日に発表した2万人以上の米兵のイラクへの増派決定をどう表現するのかをめぐって、言葉の戦争(war of wards)が勃発している。米メディアは一時的増派(temporary troop increase)という意味で“surge”と表現している。しかし、実態は”escalation”であり、世論をミスリードするものであるという批判が起きている。(鳥居英晴) (2007/01/15) 時事英語一口メモ 【17】イラク研究グループ報告書と「天国のパイ」 米国の超党派諮問機関「イラク研究グループ」が12月6日に提出した報告書をめぐって、”pie in the sky”という言葉が飛び交っている。「絵に描いたもち」に相当するが、この句を造語したのは20世紀初頭の米国の急進的労働運動の活動家、ジョー・ヒル。フォークシンガーの元祖でもある。彼は処刑されて、伝説的ヒーローになった。(鳥居英晴) (2006/12/13) 時事英語一口メモ 【16】”stay the course”から”benchmark”へ イラク政策に関して“stay the course”を繰り返し言ってきたブッシュ大統領が、驚いたことにそんなことは言っていないと言い出した。代って使い出したのが”benchmark”である。これは撤退のための”timetable”とは異なると主張する。大統領は、現実とはかけ離れたsemantic game(言葉遊び)に溺れている。(鳥居英晴) (2006/11/01) 時事英語一口メモ 【15】”stay the course”と”cut and run” 11月の米国の中間選挙を前に、ブッシュ大統領はイラク政策について、”stay the course”か”cut and run”かというふたつのキャッチフレーズでもって二者選択を迫る戦術をとっている。しかし、共和党内からも”stay the course”戦略に対して疑問の声が上がっている。(鳥居英晴) (2006/10/17) 時事英語一口メモ 【14】「ソプラノ国家」 「遊撃隊国家」「カルト国家」「首領国家」「盆栽国家」・・・。類を見ない専制体制を堅持する北朝鮮は、日本でもさまざまな呼び方がされる。英語でも北朝鮮ほど多くの異名を持つ国は恐らくない。その中のひとつ「ソプラノ国家」と聞いて、すぐにピンとくる人は少ないかもしれない。(鳥居英晴) (2006/10/15) 時事英語一口メモ 【13】安倍首相のキャッチ22 靖国神社を参拝するのかしないのか、あいまいにしたまま来週、中国と韓国を訪問する安倍首相の置かれた立場についてニューヨーク・タイムズ紙は、catch-22に直面していると伝えている。(鳥居英晴) (2006/10/05) 時事英語一口メモ 【12】固定されていない大砲 イマニュエル・ウォーラーステインによると、中東でのそれはイランでもイラクでもなく、イスラエルでも米国でもない。それはパキスタンであるという。それとは loose cannonのことである。(鳥居英晴) (2006/09/16) 時事英語一口メモ 【11】インテリジェンスとは何か 外務省のラスプーチン、佐藤優氏の一連の著作や手嶋龍一氏の小説「ウルトラ・ダラー」で、インテリジェンス(intelligence)という言葉がbuzzword(流行語)になっている。安倍政権では、首相直轄の「対外情報機関」を創設して政府のインテリジェンス機能の強化するという。産経新聞は8月24日、次ぎのように報じている。 (鳥居英晴) (2006/09/09) 時事英語一口メモ 【10】イスラムとファシズム 米国のブッシュ大統領の最新のキャッチフレーズは“Islamic fascists”(イスラムのファシスト)である。米国内では、その表現の是非をめぐって議論が沸騰している。AP通信は、fascismが今年の中間選挙での共和党のbuzzword(流行語)になりそうだと報じている。(鳥居英晴) (2006/09/04) 時事英語一口メモ 【9】「シーア派の三日月地帯」と「過激主義の弧」 イスラム教シーア派を国教とするイランの台頭、シーア派が政治力を増したイラク、レバノンでシーア派民兵組織ヒズボラが対イスラエル戦で「善戦」したことなどで、レバノンからイラク、イランへといたる地域を「シーア派の三日月地帯」(Shia crescent)と呼ぶ言い方が流行りだした。しかし専門家は、複雑な問題を安易に簡単な言葉で表現することは理解を妨げる、と指摘する。(鳥居英晴) (2006/09/02) 時事英語一口メモ 【8】中東問題の根本原因 イスラエルとヒズボラの間の戦争が勃発して以来、米国のブッシュ大統領が繰り返し使っているキャッチフレーズがある。”root cause”(根本原因)という言葉である。中東問題の根本原因は、「テロリストのヒズボラ」とそれを支援するシリアとイランにあるという意味で使っている。これもまた、新たなBushese(ブッシュ語)なのか。(鳥居英晴) (2006/08/24) 時事英語一口メモ 【6】「スパゲッティと麺には気をつけろ」 経済記事には一般の辞書にも載っていない用語がよく出てくる。ましてやホカホカの新語であれば、ネットを使って調べるほかはない。そんなケースが最近あった。8月17日付のインターナショナル・ヘラルド・トリビューン紙に載ったフィリップ・ボウリングのコラム。見出しはWhen free trade sinks into the 'noodle bowl'であった。(鳥居英晴) (2006/08/19) 時事英語一口メモ 【5】イスラエルの戦争のキーワード 各国の指導者や国際機関が、ヒズボラとハマスの越境攻撃に対するイスラエルの報復攻撃について非難する際に使った言葉がある。日本語の記事では、この言葉の重要性はほとんど目立たなかったが、英語の記事やコラムでは見出しに使われた。この言葉こそが今回の戦争のキーワードである。その言葉は、次ぎのように使われている。(鳥居英晴) (2006/08/15) 時事英語一口メモ 【4】もう片方の靴 ベネズエラにおける言論締めつけに関するopenDemocracyの記事Venezuela's media in a Bolivarian storm を読んでいて、結びのところで引っかかった。そこにはこう書かれていた。 (2006/08/09) 時事英語一口メモ 【3】発射か発射実験か 北朝鮮のミサイルに関して、海外のメディアが「発射実験」という言葉を使っているのに、日本のメディアは「発射」という言葉を使って大騒ぎをしているのはおかしいという主張がある。宮台真司氏がブログで述べており、「週刊金曜日」にもそのような趣旨の読者の投稿があった。果たしてそうであろうか。 (2006/08/05) 時事英語一口メモ 【2】産みの苦しみ 日本語メディアではあまり注目されず、英語メディアでは最近、さかんに引用されている米国のライス国務長官の言葉に“birth pangs of a new Middle East”というのがある。birth pangsとは「産みの苦しみ」「陣痛」という意味。 (2006/08/04) 時事英語一口メモ 【1】ワニの涙 ヒズボラとイスラエルの間の戦争で、多くの血と涙が流されているが、「ワニの涙」を流す人もいるようだ。 (2006/08/03) 中東 戦略的・政治的目標を達成しつつあるヒズボラ イスラエルは政治的敗北 ストラトファー社 「影のCIA」の異名を持つ米国の軍事・情報サービス会社ストラトフォーの分析によると、イスラエルとヒズボラの戦闘で、ヒズボラは戦略的・政治的目標を達成しつつある。一方、イスラエルは政治的敗北を喫し、現時点の停戦はイスラエルにとって、政治的破滅であるという。(ベリタ通信=鳥居英晴)(2006/07/31) 「ふしだら」と妻の両足切断 パキスタン女性の受難続く パキスタンで女性に対する暴力事件が相次いで報道されている。32歳の女性は、夫や夫の家族から、「ふしだら」を理由に両足を切断された。30歳の女性は、女性のいとこに対する報復として、集団レイプされた。パキスタンでは不倫や家族の同意を得ない結婚などをめぐり、「名誉」の名のもとに数百人の女性が毎年、殺されたり、レイプされたり、身体に障害に持つようにされている。(ベリタ通信=鳥居英晴)(2005/07/11) 破たん国家の危険トップはコートジボアール 北朝鮮は13位 米外交誌フォーリン・ポリシーと独立調査機関「平和基金」(本部ワシントン)が共同で行った調査によると、破たん国家になる恐れが最も高い国はコートジボアール。次いでコンゴ民主共和国、スーダン、イラク、ソマリア、シエラレオネ、チャド、イエメン、リベリア、ハイチの順。北朝鮮は13位。脆弱な国はほとんどがアフリカにあるが、アジア、東欧、ラテンアメリカ、中東にもある。同調査によると、60カ国が国家破たんの危機にあり、20億人が暮らしている。(ベリタ通信=鳥居英晴)(2005/07/10) パキスタン最高裁、容疑者13人の再逮捕を命令 集団レイプ事件  パキスタンの最高裁判所は28日、村の評議会の命令で女性が集団レイプされた3年前の事件で、13人を無罪とした下級審の判決を覆し、全員の再逮捕を命じた。この事件はパキスタンにおける女性の地位の低さを象徴するものとして国際的な注目を集めている。(ベリタ通信=鳥居英晴)(2005/06/29)

パキスタンの最高裁判所は28日、村の評議会の命令で女性が集団レイプされた3年前の事件で、13人を無罪とした下級審の判決を覆し、全員の再逮捕を命じた。この事件はパキスタンにおける女性の地位の低さを象徴するものとして国際的な注目を集めている。(ベリタ通信=鳥居英晴)(2005/06/29)

天皇の韓国・朝鮮人慰霊碑への訪問、あらためて求める サイパン韓国人団体 米国自治領サイパン島在住の韓国人団体は26日、戦没者慰霊のために27日、28日の両日同島を訪れる天皇・皇后が韓国・朝鮮人犠牲者を追悼した記念碑を訪れ、戦争中に数千の韓国・朝鮮人が死亡したことを認識するよう、あらためて求めた。(ベリタ通信=鳥居英晴)(2005/06/27) うそをつき続けるパキスタン政府 NYTのクリストフ記者が非難 パキスタン政府は、集団レイプ事件の被害者ムカタール・マイさん(33)に出されていた出国禁止措置を解き、彼女は米国に自由に行かれると言っているが、いまだに、彼女についてうそを言っている、とニューヨーク・タイムズ紙のニコラス・クリストフ記者は19日付のコラムでパキスタンのムシャラフ政権を非難した。(ベリタ通信=鳥居英晴)(2005/06/20) 北朝鮮の食糧不足深刻化 国際支援が減少 国家総動員を指示  北朝鮮の食糧不足が端境期を前に深刻化している。国際社会からの食糧支援が減少し、食糧の価格は高騰、都市に住む住民への政府の食糧配給量も削減されている。90年半ばの飢餓の再現を恐れる北朝鮮当局は、国家総動員令を出して、数百万人の及ぶ都市部の住民を農村への支援に動員させている。国連の世界食糧計画(WFP)は国際社会に対して、支援を呼びかけている。(ベリタ通信=鳥居英晴)(2005/06/14)

北朝鮮の食糧不足が端境期を前に深刻化している。国際社会からの食糧支援が減少し、食糧の価格は高騰、都市に住む住民への政府の食糧配給量も削減されている。90年半ばの飢餓の再現を恐れる北朝鮮当局は、国家総動員令を出して、数百万人の及ぶ都市部の住民を農村への支援に動員させている。国連の世界食糧計画(WFP)は国際社会に対して、支援を呼びかけている。(ベリタ通信=鳥居英晴)(2005/06/14)

集団レイプの被害者の出国を阻止 パキスタン政府、イメージ低下を恐れる パキスタンでの女性の地位の低さを象徴する事件として国際的に注目された集団レイプ事件の被害者ムカタール・マイさん(33)に対して、パキスタン政府は彼女を出国禁止リストに載せるとともに、全国の空港の出入国管理当局に対し、出国阻止を指示した。マイさんはアムネスティ・インターナショナルにより、米国訪問を招待されている。訪米によりパキスタンのイメージが悪化することをパキスタン政府が恐れた、とパキスタンのドーン紙が12日、報じた。(ベリタ通信=鳥居英晴)(2005/06/12) ミャンマー軍事政権、カレン族村民を迫害 HRWが非難  国際人権団体のヒューマン・ライツ・ウォッチ(HRW=本部・ニューヨーク)は、ミャンマー軍が少数民族カレン族の村民を強制的に立ち退かせ、殺害、性的暴力、強制労働などの人権侵害の行為を続けていると非難、ミャンマー当局に対してこうした行為を止めるように要求した。(ベリタ通信=鳥居英晴)(2005/06/12)

国際人権団体のヒューマン・ライツ・ウォッチ(HRW=本部・ニューヨーク)は、ミャンマー軍が少数民族カレン族の村民を強制的に立ち退かせ、殺害、性的暴力、強制労働などの人権侵害の行為を続けていると非難、ミャンマー当局に対してこうした行為を止めるように要求した。(ベリタ通信=鳥居英晴)(2005/06/12)

天山山脈の氷河が後退 中央アジアの地政学に影響  地球温暖化の影響から、カザフスタン南部の天山山脈の氷河が急速に解けて後退しており、この氷河を水源としている数百万人の生活と中央アジアの地政学に影響を及ぼす可能性がある、と英国の氷河学者が警告している。(ベリタ通信=鳥居英晴)(2005/06/01)

地球温暖化の影響から、カザフスタン南部の天山山脈の氷河が急速に解けて後退しており、この氷河を水源としている数百万人の生活と中央アジアの地政学に影響を及ぼす可能性がある、と英国の氷河学者が警告している。(ベリタ通信=鳥居英晴)(2005/06/01)

米、非民主的政権への武器提供増加 テロ戦争支援の見返り 世界政策研究所の武器取引情報センター(本部・ニューヨーク)がこのほど発表した報告書によると、米国は9・11テロ以来、反テロ活動を強化するために、世界で最も抑圧的で非民主的な政権への武器輸出を増やしている。武器売却・援助は、「テロ戦争」に参加したり、米国のイラクやアフガニスタンでの戦争を支援した見返りとして使われた。しかし報告書は、こうした戦略は長期的には、米国の安全を強化するのではなく、むしろ危うくする危険があると警告している。(ベリタ通信=鳥居英晴)(2005/05/30) 中国 中国が「インターネット評論員」部隊設置 ネットの議論を政府の意向に沿って誘導 中国政府が有害とみなすインターネットの情報の流れをフィルタリングなどにより統制していることは知られているが、ネットでの議論を政府の政策に沿って誘導する「インターネット評論員」部隊が設けられていることが明らかになった。すっぱ抜いたのは広東省の週刊紙「南方周末」。「評論員」の仕事は、政府に批判的な意見が掲示板やチャットルームに現れた場合、一般市民を装って政府を擁護し、議論を政府の意向に沿って導くことである。(ベリタ通信=鳥居英晴)(2005/05/24) 持続可能型農業を選択すべき 岐路に立つ北朝鮮農業政策 米シンクタンク報告  Food Firstとして知られる米国の非営利シンクタンク「食糧と開発のための政策研究所」(本部・カリフォルニア州オークランド)は今月、北朝鮮の食糧問題に関する報告書を発表、人口の10%が死亡したとされる飢餓の原因を分析した。報告書によると、工業的農業が崩壊したいま、北朝鮮は持続可能型の農業政策を取るのかどうか、岐路に立っている。(ベリタ通信=鳥居英晴)(2005/05/17)

Food Firstとして知られる米国の非営利シンクタンク「食糧と開発のための政策研究所」(本部・カリフォルニア州オークランド)は今月、北朝鮮の食糧問題に関する報告書を発表、人口の10%が死亡したとされる飢餓の原因を分析した。報告書によると、工業的農業が崩壊したいま、北朝鮮は持続可能型の農業政策を取るのかどうか、岐路に立っている。(ベリタ通信=鳥居英晴)(2005/05/17)

1位はスウェーデン、最下位はマリ、ブルキナファソ 世界母親指数 母親と子供になるのに最高な国はスウェーデン、最低はマリとブルキナファソ。援助団体、Save the Children米国(本部・コネチカット州ウェストポート)が8日の母の日を前に発表した今年の「母親指数」によると、上位は北欧諸国が占め、サハラ以南のアフリカ諸国が下位を占めた。日本は14位であった。(ベリタ通信=鳥居英晴)(2005/05/13) 飢餓、病気に苦しむバングラデシュのロヒンジャ難民 マレーシアに滞在するミャンマーのロヒンジャ難民1万人に対し、一時滞在資格と労働許可が認められたが、バングラデシュに暮らす約2万人のロヒンジャ難民は飢餓と病気に直面している。(ベリタ通信=鳥居英晴)(2005/05/10) 25歳女性、「姦通」で石打刑 タリバン政権崩壊以降初めて アフガニスタンで先月20日、25歳の女性が「姦通」を理由に、地元の宗教指導者らによって死刑が宣告され、石打で殺された。アフガニスタンでは、女性に対する暴力、差別が増加している。この事件を含めアフガニスタンでは、この2週間に5人の女性が殺された。これに抗議して、数百人の女性が5日、カブールでデモ行進した。(ベリタ通信=鳥居英晴)(2005/05/06) 世界の報道の自由度、3年連続で低下 フリーダム・ハウス調査 3日の世界報道自由デーを前に、米国の人権団体、フリーダム・ハウス(本部・ニューヨーク)が発表した2004年における世界の報道の自由度に関する調査によると、世界全体での報道の自由度は3年連続で低下した。特に米国の低下が目立った。世界の人口の17%は報道の自由を享受しているが、45%は報道の自由がないところに暮らしている。残りの38%は部分的な報道の自由がある。(ベリタ通信=鳥居英晴)(2005/05/03) 「反遺伝子組み換え綿製品」運動開始へ インドの環境活動家  遺伝子組み換え作物(GMO)に反対しているインドの環境活動グループは近く、国内外の衣料品メーカーを巻き込んだ「遺伝子組み換え綿を使わない衣料品」運動を始める。インドが遺伝子組み換え綿花の商業栽培を許可して3年。遺伝子組み換え綿花の実績をめぐって、バイオテクノロジー企業と反対派が真っ向から対立する中、インド政府は遺伝子組み換え綿花の種類と栽培地域の認可を拡大している。(ベリタ通信=鳥居英晴)(2005/04/28)

遺伝子組み換え作物(GMO)に反対しているインドの環境活動グループは近く、国内外の衣料品メーカーを巻き込んだ「遺伝子組み換え綿を使わない衣料品」運動を始める。インドが遺伝子組み換え綿花の商業栽培を許可して3年。遺伝子組み換え綿花の実績をめぐって、バイオテクノロジー企業と反対派が真っ向から対立する中、インド政府は遺伝子組み換え綿花の種類と栽培地域の認可を拡大している。(ベリタ通信=鳥居英晴)(2005/04/28)

ナイキ、下請工場での強制残業など認める 工場の所在地を公表  海外の下請工場での児童労働、低賃金など人権・労働問題をめぐり不買運動に見舞われたスポーツ用品の大手ナイキ(本社オレゴン州ビーバートン)は、下請工場の実態調査の結果を発表、強制的残業、嫌がらせ、トイレの制限などの行為があったことを認めた。また、スニーカー、衣料品などを製造する700以上の工場の名前と所在地を初めて公表した。(ベリタ通信=鳥居英晴)(2005/04/23)

海外の下請工場での児童労働、低賃金など人権・労働問題をめぐり不買運動に見舞われたスポーツ用品の大手ナイキ(本社オレゴン州ビーバートン)は、下請工場の実態調査の結果を発表、強制的残業、嫌がらせ、トイレの制限などの行為があったことを認めた。また、スニーカー、衣料品などを製造する700以上の工場の名前と所在地を初めて公表した。(ベリタ通信=鳥居英晴)(2005/04/23)

日中紛争は東アジアでの政治的地殻変動の反映 長期的には中国が優位に 海外メディア論調 現在の日中間の紛争は、単なる歴史認識の問題を超えた、東アジアで起きている地政学上の地殻変動の結果であると多くの海外メディアが分析している。台頭する中国。人口が高齢化し、衰退する日本。緊張は容易には解けないと見る。長期的には、力のバランスは中国に有利に動くと予測。またナショナリズムをカードに使う危険性も指摘している。(ベリタ通信=鳥居英晴)(2005/04/21)

拷問の危険のある国にテロ容疑者を送還 人権団体が非難 国際人権団体、ヒューマン・ライツ・ウォッチ(本部・ニューヨーク)は15日、西側政府がテロ容疑者を「見え透いた外交上の保証」のもとに、拷問にあう危険のある国に送還していると非難した。ヒューマン・ライツ・ウォッチは、こうしたやり方は拷問を禁止した国際法を損なうものだとしている。(ベリタ通信=鳥居英晴)(2005/04/16) レイプ、性暴力が続くスーダン・ダルフール 被害者、犯罪者扱いも  紛争が続くスーダン西部ダルフール地方では、女性や少女たちに対するレイプや性暴力が続いており、被害者は家族や社会から拒絶され、犯罪者のように扱われている、とパリに本部のある「国境なき医師団」は被害者に対する支援を呼び掛けている。(ベリタ通信=鳥居英晴)(2005/04/13)

紛争が続くスーダン西部ダルフール地方では、女性や少女たちに対するレイプや性暴力が続いており、被害者は家族や社会から拒絶され、犯罪者のように扱われている、とパリに本部のある「国境なき医師団」は被害者に対する支援を呼び掛けている。(ベリタ通信=鳥居英晴)(2005/04/13)

新疆でウイグル人に対する宗教弾圧続く 人権団体が中国を非難 ニューヨークに本部がある人権団体ヒューマン・ライツ・ウォッチ(HRW)と中国人権(HRIC)は12日、中国政府が反分離主義、反テロリズムの名を借りて、新疆ウイグル自治区でイスラム教ウイグル人に対し、宗教弾圧を行っていると非難した。(ベリタ通信=鳥居英晴)(2005/04/12) 中国人ジャーナリストが受賞 ユネスコ世界報道自由賞  国連教育科学文化機関(ユネスコ)は7日、今年のユネスコ・ギジェルモ・カーノ世界報道自由賞を中国人ジャーナリスト程益中氏(40)に授与すると発表した。程氏は編集長として「南方都市報」を中国における最も成功した新聞の一つに成長させ、新型肺炎(SARS)の発生や広州の警察署内での死亡事件を調査報道した。(ベリタ通信=鳥居英晴)(2005/04/10)

国連教育科学文化機関(ユネスコ)は7日、今年のユネスコ・ギジェルモ・カーノ世界報道自由賞を中国人ジャーナリスト程益中氏(40)に授与すると発表した。程氏は編集長として「南方都市報」を中国における最も成功した新聞の一つに成長させ、新型肺炎(SARS)の発生や広州の警察署内での死亡事件を調査報道した。(ベリタ通信=鳥居英晴)(2005/04/10)

10年前の死刑、冤罪と判明 「死刑大国」中国で議論巻き起こる  1995年4月28日、聶学生(61)は、息子の聶樹斌が収監されていた拘置所に日用品を届に訪れた。看守はもう来る必要がないと告げた。「あなたの息子は、きのう処刑された」。聶樹斌は女性を殺した罪で、死刑が宣告されていた。それから10年たった今年、別の男が犯行を自供、冤罪であったことが判明した。この事件をきっかけに、世界全体の死刑執行数の9割を占める「死刑大国」中国で、死刑制度をめぐる議論が巻き起こっている。(ベリタ通信=鳥居英晴)(2005/04/09)

1995年4月28日、聶学生(61)は、息子の聶樹斌が収監されていた拘置所に日用品を届に訪れた。看守はもう来る必要がないと告げた。「あなたの息子は、きのう処刑された」。聶樹斌は女性を殺した罪で、死刑が宣告されていた。それから10年たった今年、別の男が犯行を自供、冤罪であったことが判明した。この事件をきっかけに、世界全体の死刑執行数の9割を占める「死刑大国」中国で、死刑制度をめぐる議論が巻き起こっている。(ベリタ通信=鳥居英晴)(2005/04/09)

世銀、ラオスの巨大ダム計画支援を決定 NGOは非難  世界銀行は3月31日、国際的な環境保護団体などが反対運動を展開しているラオスのナムトゥン2ダム計画にについて、建設を支援することを決めた。理事会で決めたもので、ラオス政府と10年近い話し合いの後に決まった。ラオス政府は「貧困削減のためのダム」としているが、環境団体は豊かな自然を破壊し、そこに住む人々の生活を破壊すると主張している。(ベリタ通信=鳥居英晴)(2005/04/02)

世界銀行は3月31日、国際的な環境保護団体などが反対運動を展開しているラオスのナムトゥン2ダム計画にについて、建設を支援することを決めた。理事会で決めたもので、ラオス政府と10年近い話し合いの後に決まった。ラオス政府は「貧困削減のためのダム」としているが、環境団体は豊かな自然を破壊し、そこに住む人々の生活を破壊すると主張している。(ベリタ通信=鳥居英晴)(2005/04/02)

羊の衣をかぶったオオカミか ウルフォウィッツの世銀総裁起用 メディア論調 「オオカミ(ウルフ)が戸口に」(タイムズ・オブ・インディア、英紙ガーディアン、英誌エコノミスト)、「羊の衣をかぶったオオカミか」(英紙インディペンデント、インド紙フィナンシャル・エクスプレス)―ウルフォウィッツ米国防副長官の世界銀行総裁起用をめぐる各紙の社説の見出しである。サダム・フセインと大量破壊兵器の脅威を煽り立ててた人物が世界の貧困問題と取り組む世界銀行のトップになることに、欧州、途上国の新聞は当惑を隠さない。(ベリタ通信=鳥居英晴)(2005/03/29) “アルジャジーラ”名乗る4つのサイト 「本物」はどれ? 中東の衛星テレビ、アルジャジーラのウェブ・サイトを探そうと検索エンジンにAljazeeraをかけると、アルジャジーラを名乗る少なくとも4つのサイトが引っかかる。果たして「本物」はどれなのか。これらのサイトは、互いに何らかの関係があるのか。(ベリタ通信=鳥居英晴)(2005/03/28) 途上国のエイズ患者に打撃 インドがジェネリック薬品製造を規制 インド議会は23日、国内の製薬会社が特許薬のコピーである低価格のジェネリック薬品を製造することを禁止する法案を承認した。途上国のエイズ患者の半分がインド製のジェネリック薬品に頼っているといわれ、国際援助組織は、世界中の何百万人もの人々が安価なジェネリック薬品を手に入れられなくなると憂慮している。(鳥居英晴=ベリタ通信)(2005/03/25) ウイグルのダライ・ラマになれるか 亡命組織指導者 中国弾圧を強化  ワシントンの連邦議会議事堂の建物でその日に行われた記者会見に集まったのは、香港のファー・イースタン・エコノミック・レビュー誌と文匯報の2人の記者だけだった。9月14日に行われたその記者会見では、中国からの独立を目指す東トルキスタン亡命政府の旗揚げが発表された。しかし、そこには有力組織のメンバーの姿はなかった。(ベリタ通信=鳥居英晴)(2004/10/05)

ワシントンの連邦議会議事堂の建物でその日に行われた記者会見に集まったのは、香港のファー・イースタン・エコノミック・レビュー誌と文匯報の2人の記者だけだった。9月14日に行われたその記者会見では、中国からの独立を目指す東トルキスタン亡命政府の旗揚げが発表された。しかし、そこには有力組織のメンバーの姿はなかった。(ベリタ通信=鳥居英晴)(2004/10/05)

中国仏教史の通説覆す? 拘束された中国人僧の背景 <ベタ記事を追う>  先月20日、ワシントン発の共同通信の短い記事が流れた。中国人と見られる米仏教財団の代表が中国・内モンゴル自治区にある寺院の改修工事の完成を祝賀する行事をしようとしたところ、拘束されたという内容だ。続報はない。よくある中国当局による宗教弾圧の一例のようにも見える。しかし、弾圧の理由がはっきりしない。調べを進めると、意外な事実が浮かび上がってきた。(東京=鳥居英晴)(2004/09/07)

先月20日、ワシントン発の共同通信の短い記事が流れた。中国人と見られる米仏教財団の代表が中国・内モンゴル自治区にある寺院の改修工事の完成を祝賀する行事をしようとしたところ、拘束されたという内容だ。続報はない。よくある中国当局による宗教弾圧の一例のようにも見える。しかし、弾圧の理由がはっきりしない。調べを進めると、意外な事実が浮かび上がってきた。(東京=鳥居英晴)(2004/09/07)

戦争請負人、イラクで巨額の警備契約を獲得 汚れた前歴は不問 【東京29日=鳥居英晴】アフリカでの違法な武器取引やパプアニューギニアでの内戦への介入など、きわどい前歴を持つ元英軍人が経営する小さな会社がイラクを舞台に、復興プロジェクトの警備全般を統括する巨額の契約を獲得した。2億9300万ドルとイラクでの警備としては最大になるこの契約は、事実上、世界最大の民間軍事会社を誕生させることになると専門家は指摘する。(2004/06/29) ルワンダ虐殺の二の舞いの恐れ スーダン西部で民族浄化作戦 イラクに世界の目が奪われている中、国連当局者が「最悪の人道上の危機」「組織的な民族浄化作戦」と呼ぶ事態がスーダン西部で起きている。このままでは、大量の餓死者がでる恐れがあり、十年前に起きたルワンダ虐殺の二の舞いになると人権団体は警告している。国連安保理が紛争当事者に即時停戦を呼びかけたのは、紛争が始まって14ヶ月もたってから。国際社会の反応は鈍い。(東京=鳥居英晴)(2004/04/07) |

|

| Copyright (C) Berita unless otherwise noted. |

| よくある質問 | お問い合わせ | 利用規約 | 各種文書 | 広告掲載 | 記事配信 | 会社概要 |